|

September 22,

2013

|

|

나 홀로 길을 가네

마하일 레르몬도프 작시

돌 투성이 길은

안개 속에서 어렴풋이 빛나고

사막의 밤은 고요하여

신의 음성 들릴 듯 한데

별은 다른 별에게

소곤거리고 있다.

하늘에는 모든 것이 장엄하고 놀랍다

대지는 맑고 푸른 빛 안에서 잠들어 있다.

무엇이 나를 그렇게 힘들고 고통스럽게 하는가

무엇을 나는 기다리고 있는가

후회할 만한 일은 또 무엇이던가

나는 이미 삶에서

어떤 기대도 하지 않게 되었다.

과거의 일에서 어떤 후회도 없다.

그저 자유와 평화를 찾아

모든 것 잊고 잠들고 싶을 뿐...

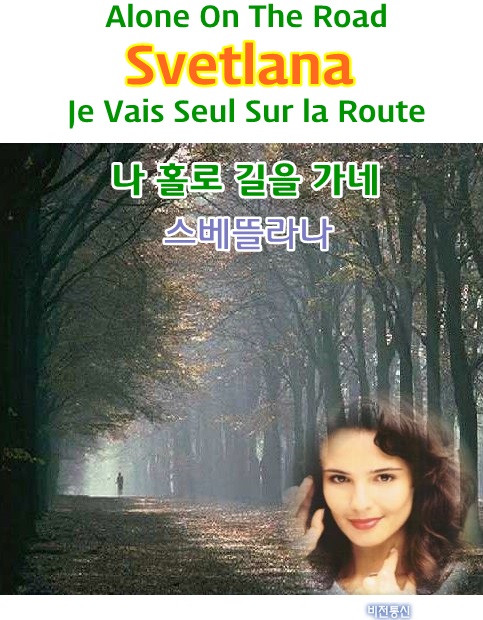

스베틀라나(Svetlana) : 18살 때 프랑스로 이주. 러시아 태생.

(사진 : 성숙한 모습의 스베틀라나)

그녀의 아버지는 낯선 프랑스 땅에서 기타를 치며 러시아 노래로 향수를 달래곤 했다.

눈을 스르르 감고 슬픈 표정을 지으며 노래

부르는 그때

아버지의 모습은 스베틀라나의 가슴 속에 깊이 각인되었다.

스베틀라나는 아버지가 부르던 그 노래들을 언젠가 자신이 부르게 될 것이라는 강한 예감을

가지고 있었다. 학업을 마친 후 이 예감은 현실로 나타났다.

그녀는 파리의 러시아 카바레에서 본격적으로 이 아름다운 고향노래를 부르기 시작했다. 그렇게 부르던 많은 노래 중 스베틀라나가 이 음반을

위해 선택한 노래들에는 대게 맑은 시선으로 그려지는 친근하고 부드러운 로망스, 순수하고 쾌활한 농촌처녀의 모습등 흔히 접하지 못하는 러시아의

이국적인 정경들이 독특하게 묘사되고 있다.

많은 사람들은 러시아의 전통악기 발랄라이카(Balalaika)의 매혹, 기타, 아코디언, 더블베이스, 퍼쿠션이 연출하는 다양한 이국 장면,

그리고 무엇보다도 광활한 땅에 내리쬐는 태양처럼 찬란히 빛나면서도 러시아 특유의 음울한 우수를 한껏 머금은 스베틀라나의 목소리를 사랑한다...

|

|

|

|

@

애독자 수 증가...

[비전통신]

애독자 수가 꾸준히 증가하고 있습니다.

비전통신 웹사이트를 관리하는 스타트로직 회사에 의하면 8월달

애독자 수는 6만8천760명에 이르렀습니다. 이는 7월 애독자 수보다 3500명이

는 숫자입니다.

@

십시일반 헌금...

한국에 비전통신 은행계좌가 마련되었습니다. 한국에서 십시일반

헌금하실 애독자께서는 아래 은행을 이용해주시기 바랍니다.

하나은행

587-810152-55307

예금주:황복심

@

특집.....

이석기와

RO 내란 음모가 실제로 일어났더라면 어떤 일이 벌어졌겠는가 라는 주제의 특집과 미래의 세계를

주도할 Google에 관한 내용을 특집으로 다뤘습니다. 중요한 기사라고

생각됩니다.

@

컴퓨터 클래스 .....

미국

오렌지카운티/LA/리버사이드/샌디에고 지역 독자들의 요청이 있어서 컴퓨터 클래스 시간표를 다시

게재합니다. 컴퓨터 클래스는 학생들이 교재비 약간을 부담하고 공부하는 정보문화교실입니다.

10년 넘게 계속되고 있습니다. 공부하신 분들이 이제 1만명을 넘어섰습니다. (언)

|

|

北 국지도발과 함께

주요

국가기간시설 ‘올스톱’ 가능

○월

○일 오후 2시30분,

북한 황해도

장산곶과 등산곶 인근 해안포 기지에서

76.2mm 해안포, 120mm

방사포, 70mm 곡사포 포탄 수백

발이 일제히 발사됐다.

대한민국

육·해·공군이 포격 원점 타격에

나섰지만, 백령도와 연평도 군 기지와

민간인 시설의 피해가 불가피했다.

이와

동시에

북한 특수병력이 백령도와

연평도를 기습점령하기 위해 침투작전에

돌입했다. 강원도 고성의 한 GOP

부대엔 북한 특수부대가 기습점령을

실시, 수면 중이던 우리 군 병력

수십 명을 사살한 후 복귀했다.

오후

5시, 경기도

평택의 가스생산기지에서

폭발사고가 발생했다. 10만㎘급과

20만㎘급 저장탱크 수 기에서

동시다발적으로 발생한 사고는 순식간에

연쇄폭발사고를 일으켰다. 총

336만㎘ 이상의 가스를 보관한

기지의 폭발은 순식간에 인근 해군

제2함대기지까지 위협했다.

사고

발생 원인은

테러였다.

지하당

조직원에 포섭된 직원이 탱크와 인접한

배관의 취약 지점에 장치해 둔 다수의

C4(콤포지션4) 시한폭탄이 각각

작은 폭발을 일으켰고, 이 중 절반

이상이 탱크 내부로 옮아가면서 대형

연쇄폭발을 불러온 것이다. 그는

200g 단위로 나눈 점토 형태의

C4 폭약과 플라스틱의 기폭제를

수일에 걸쳐 따로 반입해 내부 검색을

피할 수 있었다.

같은

시각 서울 종로구 연건동

KT혜화지사와 경기도 성남시 분당구

야탑동

KT인터넷데이터센터(IDC)엔

무장괴한들이 난입했다.

이들은 북한

지하조직에

포섭된 내부직원으로부터

넘겨받은 정보를 통해 전체 시스템망을

마비시키는 데 성공했다. 전화와

인터넷망이 집중된 핵심 통신 시설이

타격을 입자 서울을 비롯한 전국

인터넷망과 서버 플랫폼에 심각한

장애가 발생했다.

경기도

과천시와 의왕시 주변

송전탑 7곳에서

연쇄 폭발 사고가 발생했다.

남파된

북한군 특수전 병력의 소행이었다.

정부과천청사와 서울구치소 등 시설이

정전됐고, 성남·판교 방향 신호기가

모두 고장나면서 극심한

교통혼잡이

빚어졌다. 철탑 파괴에 성공한 북한군

병력은 게릴라 활동을 전개하다 뿔뿔이

흩어졌다.

오후

8시, 서울시 구로구 구로동의

코레일

철도교통관제센터의 관제시스템이

셧다운됐다. 내부자의 소행이었다.

일부 KTX 열차가 탈선 사고를

일으켰으며, 비상 관제시스템이

가동되기 전까지 전국 열차 운행이

'올스톱'했다. - - -

2011년 서울역과

강남고속버스터미널에서 발생한

사제폭탄

사건의 증거물.

RO 회합 녹취록에도

사제폭탄에 대한 언급이

등장한다.

이상은

[월간조선]이 각계 전문가들의 자문을

받아 구성한 북한 고강도 도발 예상

시나리오다.

임의적 추론을 방지하기

위해 2010년 연평도 포격,

2012년 북한군 '노크 귀순',

2003년 '1·25 인터넷 대란',

2005년 과천·의왕 고압송전탑 화재

등 실제 발생한 사건을 인용했다.

테러

대상은 평택 가스생산기지,

KT혜화지사와 분당IDC, 송전

철탑, 철도교통관제센터 등

이석기(李石基) 민주통합당

의원(구속)과 RO 조직이 파괴를

모의한 실제 기관과 시설을 가정했다.

이석기 의원 체포동의안 내용에

따르면, 이들은 폭탄제조법을 논의하고

내부 근무자를 포섭하는 방안을

모색했다.

유동열(柳東烈) 치안정책연구소

선임연구관은 "통신, 전력, 철도,

에너지 등 기간시설 파괴는 남남갈등을

위한 선전·선동 단계를 뛰어넘은

무장폭동으로, 북한이 도발과 병행해야

가능하다"며 "북한 입장에선 테러에

성공할 경우 사회교란과 전쟁공포를

우리 국민에게 심는 효과를 거둘 수

있다"고 설명했다.

유 선임연구관은

"북한은 이미 오래전부터 수송,

전력, 의료망(網) 등 후방 교란을

위한 정보를 특수공작원과 남한 내

종북세력을 통해 꾸준히

수집·업데이트해 왔다"고 분석했다.

소방방재청장을 역임한

박연수(朴演守)

고려대 그린스쿨대학원 교수는 "사람

몸으로 비유하면 통신은 신경계통,

철도·도로는 혈관, 에너지는 말

그대로 에너지"라며 "특히 에너지

기간시설이 타격을 받으면 복구와

회복에 상당한 기간이 소요되기 때문에

적 입장에선 반드시 공격해야 할

곳"이라고 분석했다.

실제로

평택 저장기지에 대한 공격 성공

가능성은 얼마나 될까?

전문가들은

"외부에서 직접 공격해서 파괴하는

것은 어렵지만, 포섭된 직원을 통해

반입된 C4 또는 사제폭탄을

기화(氣化)한 배관 중 취약 지점에

설치한다면, 저장탱크 내부 폭발이

불가능한 것은 아니다"라고 했다.

녹취록에

따르면, RO 조직은 실제로

주요시설의 내부인사 포섭을 중요한

과제로 삼았다.

이상호 고문은

"물리적인 타격을 효과적으로 수행하기

위해서는 거기에 근무하는 사람들을

우리가 포섭하는 사업도 굉장히

중요하다"고 발언했다.

이영춘

민주노총 고양·파주지부장은 "이쪽

지역에 발전, 지하철, 철도 등 국가

기간산업이 포진하고 있는데, 그런

곳과의 관계를 만들어나가야 한다는

얘기가 나왔다"고 했다.

그렇다면

폭탄은 어떻게 확보할 수 있을까?

스위스연방 재료과학기술연구소 출신의

방탄소재 전문가인

권한상(權翰相)

박사(부경대 조교수)는 "C4 폭탄의

경우 껌이나 찰흙 비슷한 형태로

변형이 가능한데다 압력만 가하면

기폭이 가능해 자살폭탄으로도 많이

활용된다"며 "일단 가스탱크 내부에

직접 타격을 가할 수 있는 조건이라면

200g 정도의 소량으로도 초대형

폭파가 가능하다"고 설명했다.

권

박사는 "워낙 인터넷이 발달해 조금만

찾아보면 누구나 사제폭탄과 기폭제를

만들 수 있어 이에 대한 대비가

요구된다"고 했다.

치안정책연구소에 따르면, 사제폭발물의

경우 주변에서 손쉽게 구할 수 있는

염소산칼륨(성냥개비, 실험시약),

질산칼륨(폭죽 주재료),

질산암모늄(비료, 실험시약) 등을

주로 사용할 수 있다. 이러한 폭탄은

제조과정을 담은 동영상이나 폭탄용

원료 구입과정을 담은 자료를

인터넷으로 쉽게 접할 수 있다.

이석기와

RO 조직이 지난봄 회합을 통해

논의한 국기기간시설은 철도, 통신,

전력, 에너지 등이다.

윤명오

서울시립대 교수는 "해당 기관들은

이미 국가 차원에서 방호가 이뤄지고

있기 때문에 지나치게 걱정할 필요는

없다"며 "오히려

'공동구(共同溝)'나 '정수장'과

같은 상대적으로 취약한 시설이

공격받을 경우 그 피해가 막중할 수

있다"고 했다.

공동구는

현대 사회의 '라이프 라인(life

line)'으로 불리는 전력선,

통신케이블, 상수도관, 냉·난방관이

모인 사회기반시설이다. 화재 등

사고가 발생할 경우 사회적 파장과

경제적 손실이 막대하다. 현재 서울엔

목동, 가락, 개포, 상암, 여의도,

상계 등 모두 6개의 공동구가 있다.

윤

교수는 "지난 2000년 2월 발생한

여의도 공동구 화재로 일대의 난방,

전력, 통신이 중단되면서 전화불통,

정전, 엘리베이터 정지와 함께

증권거래까지 중단됐다"며 "게릴라

세력이 계획적으로

공동구를 타격할

경우 도시 전체가 장기간 마비될 수

있고, 추후 2·3차 공격까지

가능하다"고 설명했다.

이석기

일당이 체포되어 수사 중인 것이

얼마나 다행인지 모르겠다.지금

대한민국은 첫째도 안보(安保),

둘째도 안보이다.

|

|

|

|

하나님

나는 당신의 제단에

꽃 한 송이 촛불 하나도 올린 적이 없으니

날 기억하지 못하실 것입니다

그러나 하나님

모든 사람이 잠든 깊은 밤에는

당신의 낮은 숨소리를

듣습니다

그리고 너무 적적할 때 아주 가끔

당신 앞에 무릎을 꿇고 기도를 드립니다

사람은 별을 볼 수는 있어도

그것을 만들 수는 없습니다

별

사탕이나 혹은 풍선 같은 것을 만들지만

어둠 속에서는 금세 사라지고 맙니다

바람개비를 만들 수는 있어도

바람이 불지 않으면 돌아가지 않습니다

보셨는지요 하나님

바람개비를 든 채 잠들어버린 유원지의 아이를

말입니다

하나님

어떻게 저 많은 별들을 만드셨습니까

그리고 처음 바다에 물고기들을 놓아

헤엄치게 하실 때

당신의 손으로 만드신 저 은빛 날개를 펴고

새들이 일제히 하늘로 날아오를 때

하나님의 마음이 어떠셨는지 알고 싶습니다

이 작은 한 줄의 시를 쓰기 위해서는

발톱처럼 무디어진 가슴을 찢어야 하고

코피처럼 진한 후회와 눈물을 흘려야만 하는데

아! 하나님은 어떻게 그 많은 별들을

축복으로 만드실 수 있었는지요

하나님 당신의 제단에 지금 이렇게 엎드려

기도하는 까닭은

별을 볼 수는 있어도

그것을 만들지도 다 셀 수도 없기 때문입니다

용서하세요.

하나님

원컨대 아주 작고 작은 모래알만한 별

하나만이라도

만들 수 있는 그 힘을 주소서

아닙니다, 절대로 아닙니다

감히 어떻게 하늘의 별을 만들 생각을

하겠습니까

그저 이 가슴 속 깜깜한 하늘에

반딧불만한 작은 별 하나라도

만들 수 있는 힘을 주신다면

내 가난한 말들을 모두 당신의 제단에

바치겠나이다

향기로운 초원에서 기른 순수한 새끼

양 같은

나의 기도를 바치겠나이다

좀더 가까이 가도 되겠습니까, 하나님

당신의 발끝을 가린 성스러운 옷자락을

때 묻은 이 손으로 조금 만져 봐도

되겠습니까

아, 그리고 그 손으로 저 무지한 사람들의

가슴속에서도 풍금소리를 울리게 하는

한 줄의 아름다운 시를 쓸 수 있도록

허락해 주시겠습니까

|

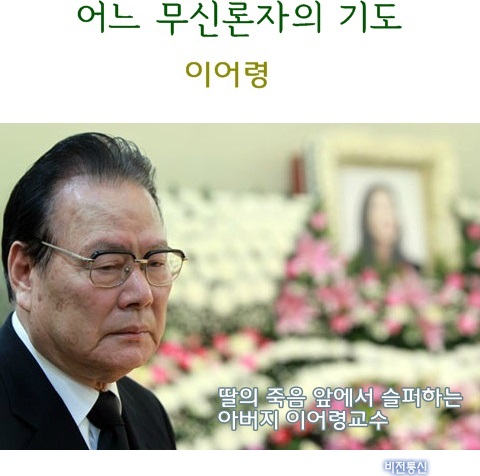

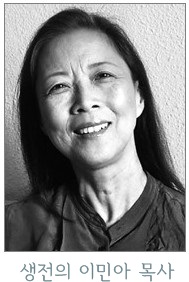

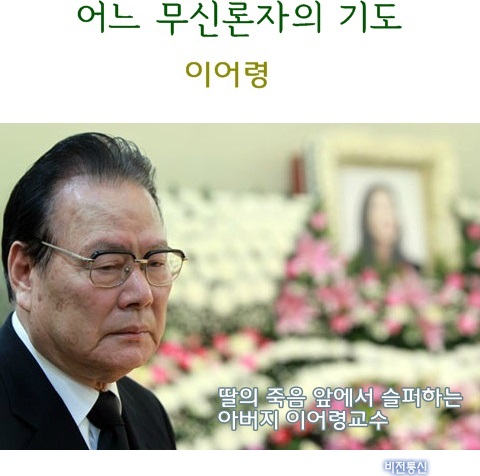

이어령(李御寧)

전 문화부장관의 딸로 그를 ‘지성(知性)에서 영성(靈性)의 세계’로 인도한

이민아(사진) 목사가 15일 오후 서울강북삼성병원에서 암 치료 후유증으로

세상을 떠났다. 향년 53세. 유가족으로 남편과 2남 1녀가 있다.

변호사이기도 한 이 목사는 위암 말기로 올 초

시한부 선고를 받았으나 기적적으로 상태가 호전돼 각종 간증 집회에 강사로

나섰다. 그러다 두 달여 전부터 복수가 차오르는 등 몸 상태가 급격히 나빠져

일체 활동을 중단하고 병원치료를 받다 이날 결국 소천 받았다.

이화여대 영문과를 조기 졸업하고 결혼과 함께 미국에

건너간 이 목사는 LA지역 검사를 역임했던 능력 있는 커리어우먼이었으며

결혼과 이혼, 암 투병, 실명, 첫 아이의 사망 등 파란만장한 삶을

살았다. 1992년 세례를 받은 그녀는 2009년 안수를 받고 목사가 되었다.

이 목사는 철저한 무신론자였던 부친 이 전

장관을 영성의 세계로 인도하는데 결정적 역할을 했다. 이 전

장관은 2007년 7월 도쿄의 한 호텔에서 세례를 받으며 “딸의 믿음이 나를

구원했다”고 말했다.

고인은 지난해 7월 펴낸 신앙간증집 ‘땅끝의

아이들’을 통해서 “예수님이 나를 사랑했던 그 사랑으로 사람들을 사랑할

수 있다면 모든 사람들이 교회로 돌아올 것”이라고 말했다.

책은 베스트셀러가 됐고 이후 이 목사가 인도하는

집회 마다 수많은 사람들이 하나님께 헌신을 다짐했다. 이 목사는 최근 두 번째

간증집 ‘땅에서 하늘처럼’(시냇가에심은나무)에서 하늘의 소망을

갈구하는 마음을 표현했다. 결국 이 책은 유작이 됐다.

빈소는 서울 혜화동

서울대병원(02-2072-2091), 발인은 17일 오전 7시. 장지는

천안공원묘지.

|

|

|

|

|

|

미국 보스턴의 한 노숙자가 선행의 대가로 10만불의 상금을 받게 됐다.

보스턴 매거진 등 현지언론은 17일, 보스턴에 살고 있는 노숙자 글렌 제임스(Glen

James)씨의 사연을 보도했다.

제임스씨는 지난 13일 보스턴 사우스 베이 쇼핑몰에서 현금 2400달러(약 264만원)와 여행자수표

4만달러(약 4400만원), 여권과 개인 서류 등이 담긴 배낭을 주웠다. 제임스씨는 망설임 없이 이 가방을 쇼핑몰

보안 직원에게 넘겼다. 가방을 잃어버린 주인이 쇼핑몰 측에 도움을 요청해놓고 있던 터라 배낭은 곧 주인에게 돌아갔다.

보스턴 경찰은 사건 발생 사흘 뒤인 16일 제임스 씨에게 상패를 전달했다. 그러나 제임스씨의 선행은 상패보다 더 큰

대가를 가져왔다.

마케팅 회사의 매니저인 이던 휘팅턴(Ethan Whittington)이 기금마련 사이트인 ‘고 펀드 미 닷컴’(gofundme.com/4by2as

)을 통해 제임스를 위한 모금 활동에 나선

것. 휘팅턴은 “제임스의 행동에 감동을 받아 모금에 나섰지만, 큰 기대는 하지 않았다”고 밝혔다.

그러나 휘팅턴의 첫 예상과 달리 기금은 이틀 만에 9만1855달러(약 9950만원)가 모였다. 모금액 목표는 당초

5만 달러에서 25만달러로 상향 조정됐다.

휘팅턴은 제임스와 통화에 성공했으며 조만간 보스턴으로 건너가 모금액을 제임스에게 전달할 예정이다.

제임스 씨는 "내가

어려운 처지이고 내가 발견한 것은 큰 돈이었지만, 다른 사람의 돈은 1페니도 가지려 하지 않았다"며 "하나님께서 항상 날 보살펴 주신다"고

자신의 신앙을 밝혔다. 그는 세탁비와 교통비, 식품 구입을 위한 푸드 스탬프, 노숙자에게 주는 작은 돈을 '축복'이라고 말하며 자신의 삶에 대한

감사를 표현했다.

법원 서기로 일하다 2005년 해고된 후 8년째 노숙 생활을 하고

있는 그는 귀에 구조적인 문제가 있어 평형감각에 이상이 생김으로써

새 일자리를 구하지 못해 구걸로 생활해 왔다.

상 받는 노숙인 글렌 제임스, 비난 받는 노숙인 김한길

|

|

|

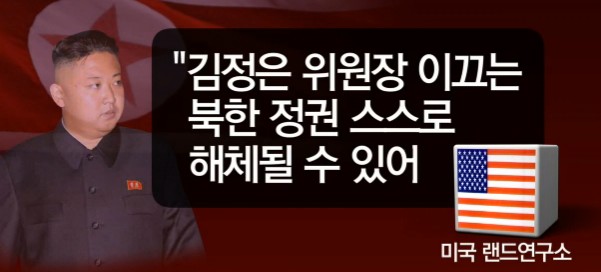

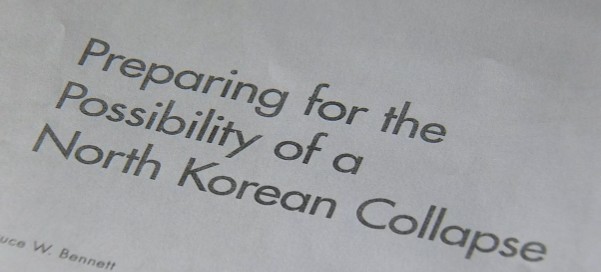

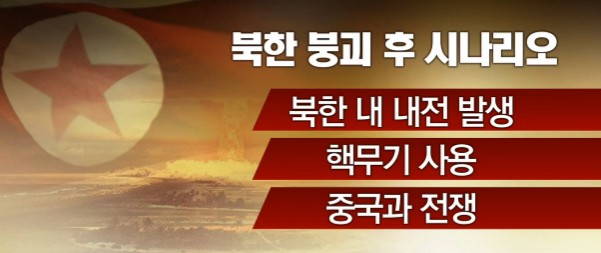

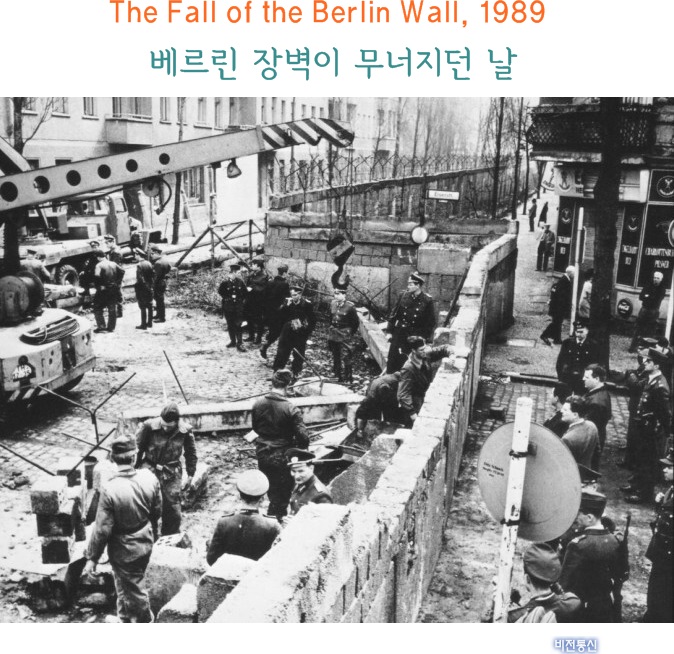

북한이 갑자기

무너질 수도 있다는 소리가 여기저기서

들려오고

있습니다.

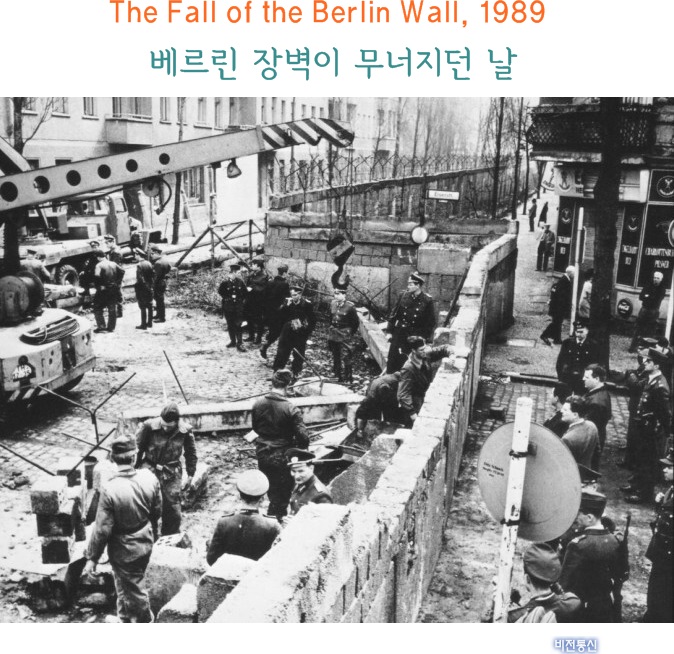

1989년

11월, 독일 베르린 장벽이 무너지던 때를 상기하며

당시의 사진 몇

장을 올립니다.

북한 정권이

붕괴되는 날을 상상하며.

베를린 장벽 축조 당시의 사진

|

1961년 8월 13일에 설치된 베를린 장벽은 28년간

동서냉전의 상징물이었습니다.

처음에는 45km의 철조망으로 설치되었으나, 얼마 후에는 그 길이가

150km까지 늘어났고, 철조망에 강한 전류가 흐르기 시작했으며, 이내 붉은 색 벽돌로 된 두꺼운

콘크리트 벽으로 바뀌었습니다.

1989년 11월, 냉전체제가 끝나가고 소련의 공산주의 체제 붕괴에

잇따라 독일 통일이 추진되면서 동서대립의 상징이자 민족분단의 상징이던 이 베를린 장벽도 철거되고,

브란덴부르크 문을 중심으로 한 약간의 부분만 기념물로 남겨졌습니다.(언)

|

|

|

당신의 열심이 위험한 이유

래리 오스본 | 장혜영 역 | 새물결플러스 | 280쪽

성경에서 빗나간 영적 열심은 바른 신앙에서 멀리 벗어나게 할 수도 있다.

래리 오스본 목사가 쓴 「당신의 열심이 위험한 이유」는, 크리스천들의 열정적인 신앙에도

함정이 있다고 지적한다.

이 책은 그리스도인들의 율법주의식 열정에 난색을 보인다. 또 오늘날의 그리스도인들 역시,

의도하지 않지만 자신도 모르는 사이에 바리새인의 모습을 지닌 채 살아간다고 밝히고 있다.

당신이 '신실한 크리스천'을 추구한다면, 이 책에서 던져 주는 경고에 대해 귀기울일

필요가 있다. 열심히 신앙생활을 하는 사람들은, 종종 제대로 믿지 않는 사람들에 대해 쉽게 '판단'하는 모습을 엿볼

수 있다.

신실한 크리스천(?)들은 자신의 기준에 미치지 못한 사람들을 '날라리 그리스도인',

또는 '나약한 가짜 그리스도인'이라고 못마땅해한다.

하지만 이 책의 저자인 오스본 목사는, 오히려 쉽게 판단하는

'신실한 크리스천'들을 '우연한 바리새인'이라고 정의한다.

그리고 오스본 목사는 '우연한 바리새인'들은 헌신과 신학적 성숙, 열의, 재정적 헌신은

타의 추종을 불허하지만, 이들의 복음에는 예수님의 은혜와 긍휼이 없다고 꼬집는다. 어떻게 보면 '우연한

바리새인'들은 종교적 열광주의와 금욕주의에 빠져 있다고 강조한다.

가만히 생각해 보면 우리가 오스본 목사가 말한 '우연한 바리새인'이 될 수도 있다.

사랑과 은혜가 없으면서 다른 사람들은 비판한 모습이 있다면, 먼저 우리 자신을 되돌아 보도록 해야 할 것이다.

이 책은 적절한 예시와 재치 있는 비유들을 통해, 신앙에 대한 과도한 열정을 불러

일으키는 사고들을 알아보고, 이 길을 피하려면 어떻게 해야 할지를 고민하게 한다.

또 미처 발견하지 못했던 자신의

죄를 깨닫고 복음이 주는 은혜와 커다란 격려를 우리에게 준다. 업신여겼던, 분투하는 그리스도인들을 이해하는 마음도

갖게 한다.

저자 래리 오스본(Larry Osborne)은

...

오늘날 미국에서 가장 혁신적이라는 평가를 받는, 영향력 있는 목회자 중 하나다.

1980년부터 담임 목사로 섬기고 있는 노스코스트교회의 출석 교인 수는 약 7천명이다.

작은 식당을 빌려 개척한

교회가 이렇게 자라기까지는, 성경의 진리를 수호하되 바리새적 신앙의 위험을 피하고 은혜의 복음을 누리는

그리스도인으로 교인들과 함께 성장하고자 하는, 오스본의 목회자로서의 열정이 큰 원동력이 되었다.

래리 오스본은 성경적 지혜 뿐 아니라 유머를 발휘하여 주로 영성과 리더십에 관한 주제로

활발한 강연활동을 펼치고 있으며, 여러 권의 책을 쓴 저자이기도 하다.

주요 저서로는 「잘못된 그리스도인의 영성」,

「일상을 걷는 평범한 그리스도인의 영성」(이상 도서출판 디모데), 「The Unity Factor, Sticky

Church」 등이 있다.

오스본은 블로그(LarryOsborneLive.com)를 통해서도 독자들과 소통하고

있고, 현재 캘리포니아 주 오션사이드에서 사랑하는 아내 낸시와 세 자녀와 함께 살고 있다.

|

|

|

|

|

기도하면 내 영혼은

주님이 계신 영의 세계와 하나가 됩니다.

그러므로 눈을 뜨고 기도하는 것은

우리의 영이 현실을 떠나 영적인 세계로 들어가는

데에

방해가 될 수 있습니다.

그러나 우리가 영의 세계뿐만 아니라

오늘 이 물질 세계에서, 현실의 삶에서도

주님을 함께 나누기 원한다면

얼마든지 눈을 뜨고 기도할 수 있습니다.

우리는 조용히 눈을 뜨고

우리의 눈에 보이는 모든 것들로 인하여

주님을 찬양하고

그것들을 주님께 드릴 수 있습니다.

형제 자매들을 보면서 우리는 그들을 축복합니다.

어린 아기를 안아주면서 우리는 그들을 축복합니다.

자연을 보면서

우리는 이를 지으신 주님을 높이며 경배합니다.

사무실에서 일을 하면서

우리는 눈을 감고 주님과 깊은 교제 속으로

들어 갈 수 없지만

눈을 뜬 채로 주님께 기도 드릴 수 있습니다.

우리가 눈을 뜨고 기도를 드릴 때

우리의 기도는 단순하고 자연스러워지며

형식적인 미사여구를 사용하지 않게 될 것입니다.

그리고 특정한 곳에서 무릎을 꿇고 기도하지 않고도

하루 종일 주님과 같이 지내는데

좀 더 익숙해질 수 있을 것입니다.

눈을 뜨고 기도합니다.

그것은 우리의 일상의 삶 전체가

주님께 드려질 수 있는

귀하고 아름다운 기도입니다.

우리는 결코 눈을 감고 살 수 없습니다.

그러기에 우리의 기도가 눈을 뜨고 드릴 수 있는

기도가 된다면 우리의 삶 전체를 주님께 온전히 드릴

수 있습니다.

생활이 기도이고 기도가 곧 생활입니다.(장재언)

|

|

|

|

|

IT와 모바일 산업을 구분하고 분석할 때

CPND라는

표현을 씁니다.

Contents,

Platform,

Network,

Device 의 앞 글자를 딴 이 용어는 IT/모바일

서비스를 이루는 필수적인 요소들의 분류 방법입니다.

재미있는 것은

각 영역에는 저마다의 강점을 가진 기업들이 있으며, 이 개별 기업들은

서로의 강점을 활용하여 타 영역과 제휴를 하거나 경쟁을 하게 됩니다.

Contents 영역은 기존의

뉴스, 미디어, 출판을 비롯하여 온라인 서비스 기업들이 해당됩니다.

Platform 영역은 애플의 iOS, 구글의 안드로이드, 마이크로소프트(MS)의 윈도우스 등을 꼽을 수가 있습니다.

Network

영역은 흔히들 통신사라 불리우는 Telco의 영역입니다. 대부분 소속 국가에서 네트워크 사업 허가를

받는 공공재(Public goods-국방,

경찰, 소방, 공원, 도로 등의 재화 또는 서비스) 성격이 강한 탓에 로컬 사업이라는 제약사항이 있습니다.

마지막으로 Device는 단말기,

장치를 말하는데 대표적인 기업으로 삼성전자, 노키아 등이 이에 해당합니다.

그런데 최근에는 CPND 개별

영역에 머무르는 것이 아닌 여러 영역을 ‘수직계열화’하는 기업들이 나타나고 있습니다.

애플의 경우 아이폰, 아이팟, 아이패드라는 Device를 활용하여 iOS, 앱스토어라는 플랫폼을

구축하였습니다. 마이크로소포트는 윈도우스우 플랫폼을 기반으로 ‘서피스’라는 태블릿 Device를

출시하기도 하였지요. 한국의 카카오는 카카오톡이라는 메신저 기반의 Contents 서비스를

Platform으로 키우고, 이를 다시 게임이라는 Contents의 활성화를 이루는 선순환을

구축하기도 하였지요.

이렇듯 IT/모바일 기업들은 저마다의 영역에서 본업의

경쟁력 강화를 위해, 혹은 생존을 위해 다른 영역을 넘나들게 됩니다.

그러나

한 가지 영역은 유독 침투하기가 쉽지

않은데,

바로

Network

영역입니다.

네트워크 영역은

국가(혹은 정부)로부터 통신사업권을 허가 받아 대단위의 인프라를 선투자하고, 지속적인 유지보수를 통한

서비스품질(QoS)을 유지하고 제공합니다.

허가산업, 대단위투자

라는 두 가지 제약사항은 마이크로소프트, 애플과 같은 거대 기업들도 쉽사리 Network 영역을

넘보지 못하는 이유가 되기도 합니다.

그런데, 최근 조금은 색다른 뉴스들이 보이고 있습니다.

Contents 영역이었던 회사가, Platform 사업을 확대하더니, Device 회사를 인수하고,

이제는 Network 영역의 진출도 추진하고 있다고 합니다. 그 회사는

바로

구글(Google)입니다.

구글은 검색서비스라는 단위 컨텐츠 서비스를 시작으로, 웹

기반의 크롬(Chrome)OS와 모바일 기반의 안드로이드를 확산하며 어느새 마이크로소프트의

윈도우스를

넘나드는 플랫폼 1위 기업이 되었습니다.

얼마 전에는 세계 최초의 휴대폰 제조사인 모토로라를 인수하며

Device 영역마저 진출하였습니다. 이런 구글이

이젠 네트워크

사업자의 영역까지 진출할 계획이라고 하는군요. 그것도

기존의 Telco 들이 진출한 방법과는 전혀 다른 접근 방법으로 말이지요. 눈 여겨 보아야 할

것입니다.

구글의 네트워크 사업, 어떻게 진행하고 있나?

지난 5월 27일 보도된 월스트리트저널(WSJ)에

따르면, 구글은

아프리카와 동남아 지역 등 신흥시작에서 무선 네트워크를 구축하여 10억 명 이상의 사람들에게 인터넷에

접속할 수 있는 기회를 주겠다고 보도했습니다. 주요 서비스 지역은 사하라

이남 아픠카와 동남아시아 오지 지역으로서 기존의 무선 네트워크의 서비스를 받지 못하는 '정보 소외

지역'으로 분류할 수 있습니다.

앞서 말씀 드렸지만 무선 네트워크 서비스는 '주파수'라는

국가 차원의 자원을 '사업권'이라는 라이센스가 필요한 규제사업입니다. 구글은 이러한 이슈를 해소하기

위해 남아프리카 공화국과 케냐를 비롯한 나라들의 규제 당국과 방송 전파를 무선 네트워크에 활용할 수

있도록 현행 법을 개정하는 방안에 대해 논의 중이라고 합니다.

또한 기술적으로는 수백 평방마일 떨어진 지역까지 신호를

전송하는 고고도(高高度) 플랫폼(high-altitude platform)이라는 특수한 소형 비행선을 제작

중이라고 합니다.

무선 네트워크는 기지국과 단말기 간의 신호 전송을 위해서는 LOS(Line of

sight) 라고 불리는 가시권에 있어야 하는데, 이를 위해서는 고도가 높은 곳에 기지국이 위치해야

합니다. 흔히들 기지국이 철탑에 설치되어 있는데 이와 같은 원리이며 구글은 철탑 같은 구조물 보다

훨씬 높은 곳에 비행선을 띄워 서비스 지역을 넓히고자 합니다.

높은 고도에 비행선을 띄워

무선 네트워크 서비스를

제공하려는 구글

서비스 제공을 위한 이용자들의 단말기는, 안드로이드

기반의 저가 스마트폰을 고려 중인 것으로 전해집니다.

사실

구글의

네트워크 사업

진출은 이번이 처음이 아닙니다.

지난 2012년 말에는 시험 서비스였던

고속인터넷 사업인

'구글 파이버(Google Fiber)'를 사업화하였습니다. 구글

파이버는 초기 설치비 30달러만 지불하면 7년동안

무료로 5Mbps

속도의 서비스를 사용할 수 있으며, 유료 서비스를 통해 그 이상의 속도를

이용할 수 있습니다.

사업 최초에는 캔자스 시티를 대상으로 하였으며, 현재는 텍사스 오스틴과 유타

프로보 지역으로 확장을 하고 있습니다. 구글은 파이버 서비스를 학교와 병원, 도서관 등 공공 기관에는

기가비트 속도의 인터넷망을 무료로 공급할 계획도 갖고 있다고 합니다.

구글의 네트워크 사업은 여기에 그치지 않습니다.

구글은 지난 2013년 1월 뉴욕의 맨하탄 일부 지역에

무료 와이파이 서비스를

오픈하였습니다.

무료 와이파이라 함은, 이동통신에 상관 없이, 별도의

와이파이 접속료 없이 WiFi가 탑재된 스마트폰, PC 모두가 접속할 수 있는 무선인터넷 서비스를

말합니다.

서비스 오픈식에는 구글의 벤 프라이드 최고정보책임자(CIO)뿐만 아니라 마이클 블룸버그

뉴욕 시장이 참여할 만큼 그 의미는 크다고 할 수 있습니다.

구글, 왜 네트워크 사업을 추진하는가?

자, 이젠 본론으로 들어가 보도록 하겠습니다.

구글은 왜 네트워크

사업에 진출하는 것일까요? 그것도 무료 서비스의 형태로 말입니다.

가장 설득력 있는 주장은 망(網)중립성을 꼽아볼 수

있습니다. 통신사의 간섭을 받지 않겠다는 의미이지요.

지난 2013년 1월,

프랑스 텔레콤(FT)

CEO 스테판 리처드(Stephane Richard)는 TV 인터뷰를 통해

구글이 자사 네트워크를

사용함에 있어 일정 수준의 망 이용료를 지불키로 했다고 밝혔습니다.

망중립성이란, 공공재인 네트워크를 이용 및 접근함에 있어 차별적인 조치를 받지 않음을 의미하며(이것이

망 무료화를 의미하는 것은 아닙니다.) 구글의 경우 유튜브를 비롯한 다양한 서비스를 통해 상당한

수준의 네트워크 트래픽을 발생시키며, 망중립성 이슈에 자유롭지 못한 상황이었습니다. 참고로 프랑스

텔레콤은 프랑스 1위의 통신 사업자입니다.

이 소식이 놀라운 것은,

구글과

같은 서비스 기업이 통신회사에 망사용대가를 지불하는 보기 드문 사례이기

때문입니다.

그것도 전세계 서비스 1위 기업인 구글이 말입니다. 물론 그 이면에는 구글이 신흥 시장인

아프리카에 진출하기 위함이라는 분석도 있습니다.

프랑스는 이동통신 서비스인 오렌지 텔레콤을 통해

아프리카 이동통신 시장에서 강력한 영향력을 보유하고 있습니다.

즉 구글은 프랑스 텔레콤과의 협력을

통해 아프리카 지역에서 안드로이드와 같은 새로운 서비스를 확대하려는 의도였다는 것입니다.

만약 구글이 무료 인터넷 서비스를 확대하고 무료

이동통신, 와이파이 서비스를 확대한다면, 여느 통신사 못지 않은 커버리지를 보유할 수 있게 됩니다.

구글의 네트워크 확장

전략은, 그들의 서비스를 보다 더 원활하게, 통신사의 영향을 받지 않고 확대하기 위함으로

생각됩니다.

이미 구글은 인터넷과 모바일을 아우르는 전세계 최대, 최고의 서비스 기업입니다.

안드로이드와 크롬이라는 플랫폼을 보유하여 마이크로소프트(MS)의 윈도우스를 앞서 나가고 있습니다.

모토로라 모빌리티를 인수하였고, 안드로이드의 점유율이 75%를 넘나들고 있어 모바일 디바이스

시장마저도 장악하였습니다. 안드로이드를 무료로 배포한 것은 그 기반 위에 더 많은 서비스와 광고

매출을 높이기 위함입니다.

무료 네트워크 사업도 같은 맥락입니다.

구글은

이미 무료 서비스를 확대하고 그것을 수익화 하는 것에 강력한 경쟁력을 갖고 있습니다.

구글의 네트워크 전략은 지금부터가 시작인 것 같습니다.

앞으로 무료 서비스와 공공 서비스를 앞세워 '착한 얼굴'로 우리 앞에 설 것입니다. 하지만, 그

'착한 구글'의 얼굴 뒤에는 CPND 가치사슬(Value

Chain) 중 마지막으로 남은 Network 영역마저

통일하겠다는 야심이 숨어 있음을 잘 살펴보아야 할 것입니다.

그래서

네트워크로 세계를 장악 하려 드는 구글이 [선한 구글]이 되도록 기도할 뿐입니다.

|

|

"주님! 우리가 미얀마에 복음을 전하겠다는 분명한 목적을 정했습니다. 불교에 잡혀있는 국가가 예수그리스도로 인해

변화되길 원합니다. 미얀마를 위해 중보할 때 하나님의 위대한 일을 향하여 주십시오."

미국 워싱턴주 성도들이 미얀마 복음화를 위해 한 마음이 됐다.

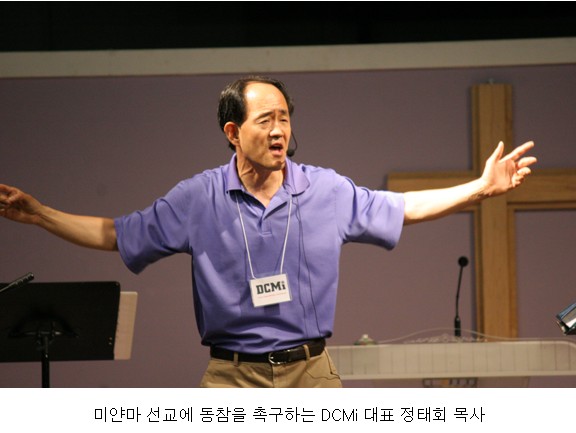

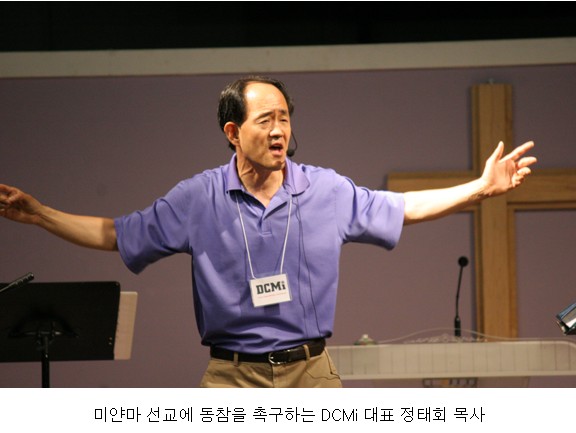

DCMi(David Chung Ministries International 대표 정태회 목사)가 지난 14일

훼더럴웨이 새교회에서 개최한 미얀마 선교 기금 마련 콘서트에는 200여 명의 성도와 목회자가 모여 미얀마 복음화를

위해 마음을 모았다.

이날 콘서트에는 제이미 보니와 물결찬양단이 찬양 콘서트를 인도했으며, 정태회 목사의 미얀마 선교 후원 요청,

미얀마를 위한 기도 순서로 진행됐다.

DCMi는 오는 10월 미얀마 양곤에서 대규모 전도대회를 개최할 예정이며, 이를 통해 전도와 새신자 양육이 활성화

되고, 특히 기독 청년 지도자 양성을 위한 계획을 가지고 있다.

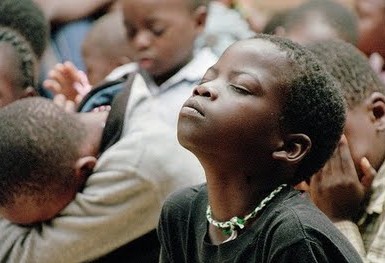

아울러 서남아시아 주요 도시 중 하나인 미얀마 양곤지역에서 1만 명을 대상으로 전도대회를 열어, 기독교 복음 전도가

자연스럽게 이뤄지고 미약한 양곤 교회들을 강건하게 세울 계획이다.

정태회 목사는 "미얀마 많은 교회가 우리를 향해 도움을 요청하고 있다. 우리 시대에 미얀마 복음화를 감당하길

원한다"며 "DCMi를 통해 미얀마에 복음의 씨앗이 뿌려지길 바란다"고 선교 동참을 당부했다.

정 목사는 "미얀마 복음 전도대회는 그 나라의 젊은이들과 그 땅의 교회, 한 나라를 변화 시키는 소중한 사역"이라며

"진정 가치 있고 훌륭한 일에 우리의 물질을 사용할 수 있으면 좋겠다"고 사역비 모금에 대한 필요성을

말했다.

미얀마 복음 전도 집회 기금으로 4만 달러가 더 필요

한편 DCMi는 올해 전도 대회 전체 소요 비용으로 5만 달러(한화 5500만원)가 더 필요한 가운데, 이번

콘서트를 통해 1만 1천 453달러가 모아졌다.

DCMi선교회 임상순 목사는 "아직 선교 기금이 많이 부족한 상황이라며, 뜻있는 교회와 단체, 개인들이 미얀마

선교를 위해 동참해 주길 바란다"고 요청했다.

미얀마 선교 기금 마련에 동참을 원하는 교회나 단체, 개인은 미국에서는 ..

Pay to : David Chung

Ministries International

주소 PO Box 4161 Federal Way, WA 98063

한국

농협 221133-056641, 국민은행 284802-018832(예금주-정태회)로 보낸 후 전화 253)

332-7757 .

또는 이메일 davidchung.us@gmail.com, godcmi@gmail.com 으로.

|

|

히스토리 채널의 인기 미니시리즈 "바이블"의 한 장면

미국 방송계에서 가장 인기있는 미니시리즈인

바이블(The Bible)의 제작자 로마 다우니와 마크 버넷이

20세기 폭스사와 함께 영화 하나님의 아들(Son of God)을 제작한다.

세속화와 무신론의 시대적 흐름 속에서도 철저히 기독교적인

내용으로 큰 성공을 거둔 바이블의 인기가 할리우드 영화계에도 재현될 지에 관심이 주목되고 있다.

이 영화는 미니시리즈 바이블 중 예수님이 출연하는 장면을 별도로 편집하고 또 TV로는 공개되지 않았던 장면을

모아 재구성 하는 형식으로 제작되며 내년에 영화로 출시된다. 영화의 주 내용은 예수님의 출생부터 부활까지의 사역이다.

폭스 측은 이 영화를 가정용 DVD 버전으로도 제작할 계획이다. 이미 미니시리즈 바이블 DVD들이 1백만

장이나 팔리며 최고 기록을 갱신한 상황이기에 폭스 측은 이 신작 영화도 크게 흥행할 것으로 기대하고 있다.

|

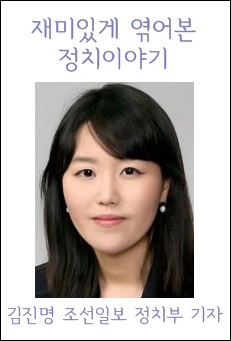

‘띵동~’

청와대 출입기자단이 상주하는 춘추관에는 매일 최소 한두번 초인종 소리가 울립니다.

이정현(56) 홍보수석이

공식·비공식 브리핑을 하러 온다는 ‘예고음’입니다.

일요일인 15일 오전 11시쯤에도 그 소리가 났습니다. 그는

중앙기자실에서 “채동욱 검찰총장에 대한 사표 수리는 아직 이뤄지지 않았다. 진상 규명이 먼저다”는 입장을 밝히고

떠났습니다.

올 6월 3일 홍보수석으로 자리을 옮긴 그는 지금까지 100일 넘는 날 동안, 하루에 많게는 세번 이상

기자들을 찾아왔습니다. 워낙 자주 들리다보니 춘추관 직원들이 아예 ‘전용(專用) 초인종’을 설치한 것입니다. ‘딩동

수석’이라고 그를 부르는 기자도 있습니다.

지난달 중순 한 주간지는 정치전문가 100명(정치부 기자 78명과 정치학 교수 및 정치평론가 22명)에게

‘박근혜 정부에서 가장 큰 영향력을 행사하는 핵심 실세(實勢) 3명을 꼽아달라’는 설문조사를 했는데, 이정현

홍보수석이 71표를 얻어 2위인 최경환 새누리당 원내대표(67표)를 4표차로 제쳤습니다.

2인자를 두지 않는 박근혜 대통령의 스타일을 감안할 때 새 정부에 흔히 생각하는 ‘실세’가 있다고 보긴

어렵습니다. 언론에 ‘실세’ ‘그림자 권력’으로 언급되기만 해도 대통령의 질책과 외면이 뒤따르기 때문이죠.

그래선지

이정현 수석 스스로도 '실세'니 '왕수석'이니 하는 말을 몹시 경계합니다. 대통령직 인수위 시절과 정부 출범 초기에

"이정현이 인사에 관여한다"는 말이 돌아 더 조심하고 있는 것으로 보입니다.

최경환 새누리당 원내대표(좌)와 이정현 홍보수석

◇황우여 새누리당 대표, 최경환 원내대표 보다 더 자주 박 대통령과 통화하고 만나는 핵심 實勢

이정현 수석에게 세간의 눈총이 쏠리는 가장 큰 이유는 아마도 “이정현의 말은 곧 대통령의 뜻”이란 공식이 성립하기

때문일 것입니다. 청와대 관계자들은 “이 수석이 '내 이름으로 인용해 달라'면서 브리핑한 내용은 박 대통령이 직접

했던 워딩(말)이라고 봐야 한다”고 말합니다.

박 대통령은 본인이 의미있다고 생각한 행사나 정책의 경우, 언론 보도내용을 꼼꼼히 체크하는 것으로 알려져

있습니다. 그러다보니 박 대통령과 이 수석 간에는 직접 소통이 많을 수밖에 없습니다.

홍보를 효율적으로 수행하려면 종합된 정보가 필요하다 보니 홍보 수석에게는 여러 분야에 걸친 정보가 모이게 되는

점도 한 요인입니다. “‘대통령의 신임’과 ‘종합적인 정보’라는 측면에서 김기춘 실장을 빼고 이 수석과 견줄만한

사람은 없을 것”이란 말이 나오는 것은 이런 이유에서입니다.

이 수석은 실제로 여권 안에서 박근혜 대통령과 가장 자주 직접 통화하는 정치인으로 알려져 있습니다.

이런 가운데도 이정현 수석의 가장 큰 ‘미덕’은 대통령의 의중에 자기 생각을 절대 보태거나 오버하지 않는다는

점입니다. ‘정치적 경호실장’ 격인 이 수석은 모든 일을 철저히 박 대통령에게 물어서 처리합니다.

어떤 현안에 대해 “아직 VIP(대통령)를 뵙지 못했으니, 뵙고 나서 다시 브리핑하겠다”고 말하는 모습을 자주

볼 수 있는데, 이것도 큰 장점입니다.

◇ 이정현 수석이 청와대 수석들에게도 절대 보여주지 않는 한권의 ‘비밀 책자’

유심히 보면 이정현 수석은 늘 한 권의 책자(冊子)를 끼고 다닙니다. 어디를 가더라도 손때가 덕지덕지 묻었고, 해질

대로 해진 이 책자를 손에서 놓지 않습니다. 이책자는 일종의 박 대통령 발언록입니다.

이 수석이 한나라당(현

새누리당) 부대변인 시절부터 박 대통령을 보좌해오면서 줄곧 박 대통령의 발언을 정리해온 것입니다.

워드프로세스로

정리한 뒤 책자 형태로 제본했습니다. 이 수석은 이 책자의 내용을 외부인사는 물론, 청와대 수석급 인사들에게조차

절대 보여주지 않습니다.

이 책자에는 남북관계, 경제민주화, 창조경제, 부동산대책, 의료보험, 복지정책 등 주요 사안에 대해 박

대통령이 말한 내용들이 정리돼있는 것으로 알려져있습니다. 박 대통령이 당대표, 대선후보 시절 만났던 인사들에 대한

촌평도 담겨있다고 합니다.

종합하면 이 수석의 진정한 영향력은 본인이 행사할 수 있는 권한이나 권력이 아니라 '지금 이 순간 박 대통령의

의중을 가장 잘 아는 사람'이라는 점에서 비롯된다고 할 것입니다.

새누리당이나 정부의 핵심 인사라고 하더라도 박 대통령의 뜻을 수시로 확인하기는 현실적, 물리적으로 어렵습니다.

가령, 새누리당 원내 지도부도 이 수석을 통해 청와대 기류를 파악한다고 합니다. 이 수석이 “부총리님”, “장관님”

하면서 전화를 받는 모습을 어렵지 않게 목격할 수 있습니다.

박근혜 대통령이 청와대 관저에서 기르는 진돗개 ‘새롬이’와 ‘희망이’

◇홍보수석실 기강 일신… 바쁜 와중에도 유머와 재치 발휘

이 수석이 홍보수석이 되고 나서 3개월 동안, 홍보수석실 분위기와 기강이 완전히 달라졌습니다.

이 수석은 해외순방 중이나 주말을 빼고는 하루 2~3번씩 기자들 앞에 서는 대변인 역할까지 합니다. 매일 아침

7시쯤 기자실로 출근해 조간신문에 난 현안이나 박근혜 대통령의 그날 일정 중 주목해야 할 포인트를 알려줍니다.

오후 5시를 전후해 한번 더 기자실에 들러 그날 중요 사안에 대한 청와대 입장을 밝히거나, 박 대통령이 행사장

등에서 했던 발언의 배경을 부연설명합니다. 특별히 발표할 사항이 있거나 급히 언급해야 할 게 있으면 낮에 따로

브리핑을 합니다. 김행 대변인은 서면브리핑을 주로 하고 다른 수석들은 거의 간담회를 하지 않습니다.

홍보수석실에는 홍보기획비서관, 국정홍보비서관, 대변인, 춘추관장 등 5명(현재는 남성 대변인의 공석으로

4명)의 비서관이 있습니다. 이남기 홍보수석 시절에는 비서관들 간의 알력이 있어 홍보수석이 이들을 완전 장악하지

못한다는 소문이 나돌았는데 지금은 그런 말이 쑥 들어갔습니다.

다른 수석실의 비서관들도 결정하기 어려운 일이 있으면 기자들에게 넌지시 "이정현 수석님은 뭐라고 하시더냐?"고

묻습니다. 청와대 내에서도 이 수석의 말이 곧 박 대통령의 뜻이라고 생각하는 증표입니다.

이 수석은 기자들의 질문 공세에 기분 나쁘지 않도록 재치있게 받아넘기는 능력도 뛰어납니다. “(남북 대화

재개와 관련) 미리 북한에서 연락이 오지 않았느냐”는 질문에 “내 전화번호를 잘 모르는가 봐”라는 입담으로 웃음을

자아내는가 하면, 검찰 수사 관련 물음에는 “약은 약사에게, 진료는 의사에게, 수사는 검찰에게 물어보라”며

빠져나갔습니다.

지난 6월 14일자 조선일보에 ‘대통령 관사를 지키는 진돗개가 자주 출입하는 이 수석을

알아보고 짖지 않는다’는 기사가 실리자 “내가 같은 종(種)이라서 그랬다. 난 58년 개띠”라고

눙치는 재치를 보였습니다.

이 수석은 철저한 자기 관리에다가 온몸을 던져 일하고 있습니다. 주위에선 정무 능력을 갖춘 최고의 홍보수석으로

평가받게 될 것이라고 합니다.

이 수석이 청와대 생활을 하면서 개인적으로 아쉬워하는 게 있다면 골프를 못친다는 점 정도입니다. 18대

국회의원 시절 뒤늦게 골프를 배운 그는 당시 자장면 시켜 놓고 스크린 골프 치는 게 거의 유일한 낙(樂)이었는데

요즘엔 그나마도 못한다고 합니다.

올 여름휴가 때 오랜만에 친구들과 자비(自費) 골프를 쳤고, 이제 다음 휴가를 기다리는 중이라고 합니다.

|

|

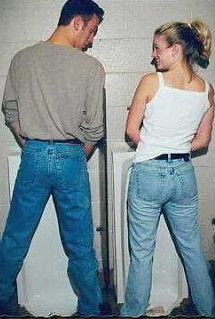

공립학교 남녀 화장실, 탈의실, 샤워실

공동사용 법안 폐지 운동에 참여해 주세요

AB1266 법안이란?

Co-Ed Bathroom Bill

성폭력을 방지해야 할 주정부가 오히려 성폭력을 부추기는 법을 시행하려는 것은 거꾸로 역

주행하는 것입니다.

캘리포니아의 공립학교에서 학생들이 모든

운동종목을 남녀 구분 없이 함께 사용할 수

있으며(예: 레슬링, 권투, 풋볼 등), 화장실, 탈의실 및 샤워장을

남여 공용으로 서로

함께 같은 장소에서

같은

시간에 사용할 수 있도록

허락한 법안입니다. 이 법안은 주민들의 온라인 반대서명운동에도 불구하고 결국 8월 초에

캘리포니아 주지사인 제리 브라운(Jerry Brown)에 의해 통과됐습니다.

만일 AB1266 법안이 이번에 폐지되지 않을 경우, 2014년 1월부터 즉각적으로

모든 공립학교(유치원부터 고등학교)에서 시행됩니다.

AB1266 얼마나 나쁜지, AB1266 으로 인해 발생할수

있는 문제점들을 보겠습니다.

AB1266 법안이 통과된다면 어린 아이들과 청소년들의 성정체성의 혼돈은 물론이거니와,

늘어나는 학교 안에서의 성폭행, 그로인해 늘어날 십대들의 정신 질환, 심리적 & 육체적 폭력으로 인한 피해, 원치

않는 임신과 늘어나는 낙태 등을 예상할 수 있습니다.

너무도 비인간적인 일들이 바로 유치원생(K)부터 고등학생

사이에서 자행될 수 있다는 것이며, 이런 사악한 일들은 학교에서 국한되는 것이 아니라 그들이 있는 가정, 사회,

문화, 국가 속으로 번져갈 것이라는 문제점도 간과할 수 없습니다.

어린아이들과 십대들의 성적 혼란은 곧 사회의 성범죄뿐 아니라, 사회의 안정과 평화,

그리고 경제면에서도 매우 심각하게 부도덕적이고 반기독교적인 영향을 끼칠 수 있습니다.

무엇보다 이런 사악한 법안이 많아질수록, 이보다 더 사악한 법안이 나올 수 있는 여지를

만들어 준다는 것에 우리는 주목을 해야 합니다.

- 서명하는 방법?

SB48의 법안 서명 때와 동일합니다.

http://TVNEXT.org

에 가셔서 먼저 ....

1)서명하는

방법을 자세히 읽으시고

2)서명하시고(꼭 설명에 나온대로 따라주세요),

3)지인들과 교회에 알려주세요

4)서명운동을

도울 분은 TVNEXT.ORG 로 연락하세요.

전쟁은 하나님의 것이며, 우리 그리스도인들은 하나님의 인도하심에

순종하는 사명을 다해야 할 줄 믿습니다. 하나님의 법을 무너뜨리고 자녀들의 영혼을 파멸시키고자 하는 악한 세상의 흐름

속에서 방관하지 않기를 기도합니다.

‘방관하는 것도 죄’ 라고 했습니다. 방관하는 죄를 짓지

않기를 바랍니다. 서명하는 시간은 10분도 채 걸리지 않습니다.

소중한 우리 자녀들과 세상 속에서 무엇이 참된 길인지 몰라 길을 잃고 방황하는 어린

영혼들을 위해, 그리고 그들의 미래를 위하여 AB1266 폐지 서명운동에 여러분들께서 꼭 참여해 주시길 바랍니다.

이 일을 맡고 있는 새라 김...

Traditional Values for Next

Generations 대표

Christian Coalition for California

한인대표

이렇게 화장실을 뒤섞어 사용해도 되겠습니까?

더욱이나 성충동을 강하게 받는 어린 청소년들이 말입니다.

|

|

|

[사람은

무엇으로 사는가]는 민간에 전해오는

러시아의 옛날이야기를 담은 톨스토이의

작품으로, 톨스토이는 이 작품을 [전쟁과

평화] [안나 카레리나] 등의 대작 이상으로

각별히 아꼈다고 한다.

이 책에 보면,

구두장이 세몬은 어느

날 갑자기 하늘로부터

내려온 천사 미하엘을 통하여 하나님께서

천사를 통해 우리에게 주시고자 했던 인생의

가장 중요한 질문 세가지를 듣게 된다.

첫째는, 인간의

내면에는 무엇이 있는가?

둘째는,

인간에게 허락되지 않은 것은 무엇인가?

마지막 셋째는,

인간은 무엇으로 사는가?

톨스토이는

자신의 소설 말미에 이 세가지 질문에 대한

답을 구두장이 세몬과 천사 미하엘의 대화를

통해 아주 명료한 한마디로 전하고 있다.

하나님이 던진

세 가지 질문에 대한 답은 이것이었다.

사람의

마음속에는 무엇이 있는가?

사랑

사람에게

허락되지 않는 것은 무엇인가?

죽음

사람은 무엇으로

사는가?

사랑

천사는 하늘로

올라가기 전에 이렇게 말한다.

[내가 지상에서

깨달은 것은 모든 사람이 자신만 생각하는

마음으로 살아가는 것이 아니라 사랑으로

살아가는 것이다.]

사랑이 없다면

가족이 있을 수 없고, 사랑이 없다면 친구가

있을 수 없고, 사랑이 없다면 의욕이나 꿈도

있을 수 없다.

사랑 없이는

우주가 돌아가지 않는다. 그러니 사랑은

우주를 운행하는 가장 기본적인 원칙이며

원리이다.

이웃을 사랑하고

나를 사랑하고 하나님을 사랑하는 것이

올바른

삶이다.(언)

|

|

|

|

|

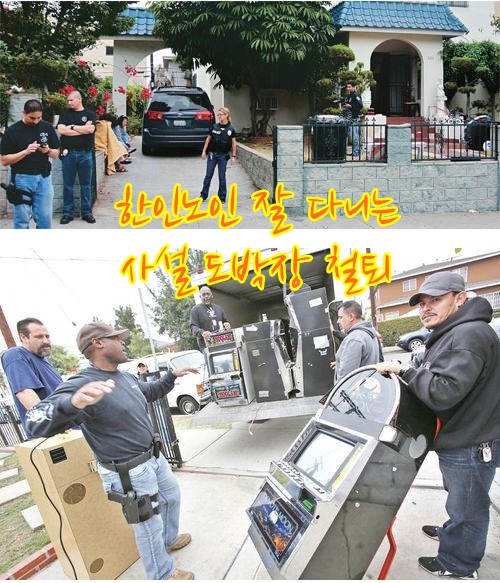

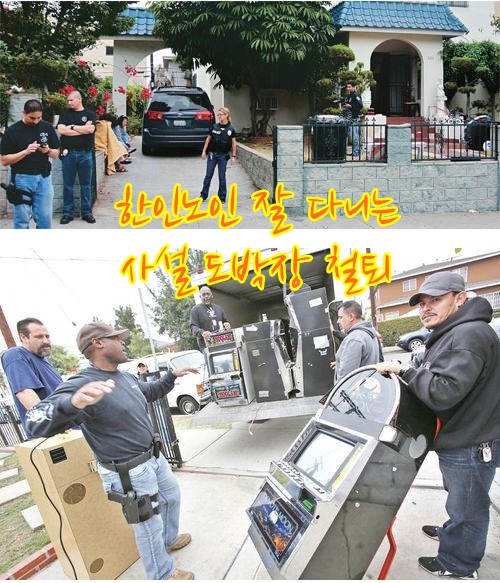

“한인들이 몰래 모여 도박을 하는 속칭 ‘사랑방’은 한인타운에서 공공연한 비밀입니다”

LA 한인타운 내

가정집에서 불법으로 운영돼온 한인 사설 도박장들이 LA 경찰국(LAPD)의 대대적 수사와 기습단속으로 대거

적발돼 충격을 주고 있는 가운데 한인타운에 이같은 불법 시설들이 십수 곳에 달하며 도박판에 자금을 대는 속칭

‘꽁지’들까지 암약하는 등으로 비밀리에 영업이 이뤄져 온 것으로 드러났다.

특히 이들 불법 사설 도박장들은 소셜시큐리티 연금이나 생계보조비(SSI)를 타는

한인 노인들을 주 대상으로

삼아 이들의 연금 체크 등을 담보로 잡고 칩을 제공해 일명 ‘고스톱’ 등 화투를 치게 하거나 슬롯머신을

이용하도록 하는 수법을 써온 것으로 경찰 수사 결과 밝혀졌다.

특히 불법 사설 도박장 운영자들은 낮과 밤을 가리지 않고 하루 24시간 시설을 운영하면서 한인 가사

도우미들을 고용해 도박판 이용자들에게 식사까지 제공하고, 미니밴 등 셔틀 차량까지 운영하면서 이용 고객들을

모아왔다는 것이다.

LA 한인타운 사설 도박장을 이용해 본 경험이 있는 한인들은 한인타운 일대에 퍼져 있는 도박장들은 젊은층부터

노년층까지 출입하는 곳이 모두 다르며, 이에 따른 판돈과 서비스 수준도 상이한 것으로 알고 있다고 전했다.

LAPD의 급습 단속이 이뤄지던 17일 오전 한인타운 아드모어 애비뉴에 있는 주택 내 사설 도박장을 향하던

한인 김모(65)씨는 “LA 한인타운 동쪽 크렌셔 블러버드부터 서쪽 버몬트 애비뉴 사이에는 16개 이상의

사설 도박장이 암암리에 성업하고 있는 것으로 알고 있다”며 “LA 한인타운 사설 도박장은 보통 계모임 형태로

운영되고 있는데 도박판에 자금을 대는 속칭 ‘꽁지’들이 칩을 대출해 주는 방식으로 이윤을 취하고 있다”고

전했다.

김씨는 이어 “노인들이 별로 갈 데가 없어 거의 매일 이곳을 출입하는데 이들 사설 도박장에서 소셜연금 체크나

보조금 체크를 탕진하는 사람들도 많이 봤다”며 “각 도박장 별로 출입하는 연령층이 다르고 운영자도 다른

것으로 알고 있다”고 설명했다.

한인타운에 거주하는 또 다른 이용자 박모(68)씨는 “카지노를 가기에는 우리 노인들에게 너무 멀어 사설

도박장을 이용하는 경우가 많다”며 “한인타운 도박장에 출입하는 한인 노인들끼리는 사설 도박장이라는 말보다

‘사랑방’이라는 은어를 더 많이 쓰고 있다”고 전했다.

그는 이어 “정부 보조금을 이용해 한인들끼리 계모임처럼 점당 50센트짜리 화투를 쳤다”며 “할일이 없고 시간

많은 노인들끼리 모여 단순히 여가를 보내는 것으로 생각했다”고 밝혔다.

한편 대대적인 단속을 펼친 LAPD는 이번 작전을 위해 수개월간 잠복 및 탐문수사를 벌여왔으며 가정집에

불법으로 설치된 현금 전용 슬롯머신이 이번 단속에서 가장 큰 증거가 된 것으로 알려졌다.

|

|

주간(Weekly)으로 발행되는 비전통신

2009년부터

2012년 까지 4년 분을

한번 클릭으로

열어볼 수

있도록 이곳에 모았습니다.

위 등대 그림을 클릭하면

별도의 창으로

비전통신 모음이 열립니다.

|

지난 8월의 비전통신 애독자 수가

6만8천760명이었습니다.

7월보다 3500명이 는 숫자입니다.

비전통신 발전을 위해 헌금하신

여러분께 진심으로 감사 드립니다.

|

B.S. Hwang |

5000명분

발송비(한국) |

|

|

|

8월 |

$706.00 |

|

이름(9월) |

헌금 |

|

J Kim

F Chang

I Ju

Lee & Hong

SJ Byun

E Kim

Y Kim

M Kim

A. Pak

E. Park

JS Choi

SC Sessions |

$20.00

$20.00

$50.00

$100.00

$240.00

$20.00

$20.00

$20.00

$20.00

$100.00

$100.00

$100.00

소계$810.00 |

|

보내주신 헌금은

비전통신을 더 알차게 편집하고

더 많은 분들께 전할 수 있는

귀한 밑거름이 되겠습니다.

감사합니다.

|

1. 한국에서

비전통신 한국은행계좌

하나은행

587-810152-55307

예금주:황복심

2. 미국에서

Bank of America

worldvision center

10265-06309

3. 수표로 우송

worldvision center

PO Box 608

Buena Park, CA 90621

Pay to the order of:

Worldvision Center

|

모든 헌금은 미국에서 Tax Deductible이 됩니다.

Tax ID: 330120937

|

|

![]()

![]()