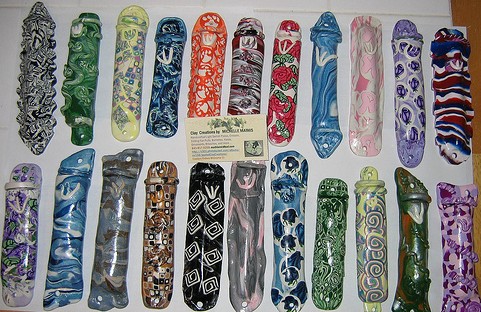

메주자의

다양한 모양은 다양한 이스라엘 사람들의

겉모습과 행동 방식, 취미 등을 반영하고 있지만

그 안에 담긴

이스라엘의 하나님을 향한 마음은 같습니다.

좀더 자세한 내용을 아래 소개합니다.

메주자 / Mezuzah

메주자란 히브리어로 <문설주>를 뜻하지만 일반적으로는 유대인들이 자신의 집 문설주나

대문에 붙여놓은 조그만 상자를 말한다.

이 상자 안에는 모세 오경 중 하나인 신명기

6,4-9와 11,13-21의 구절이 적힌 양피지가 들어있다.

<너, 이스라엘아 들어라

Shema Israel>로

시작되는 이 구절은 야웨가 이스라엘에 내린 절대적인 명령을 담고 있다.

이 성경구절은 정결하게 처리된 양의 가죽에 특별히 훈련 받은 사람만이

필사할 수 있다. 이는 메주자가 신성한 것이기에 사소한 실수도 용납될 수 없다는 것을 뜻한다.

메주자에 들어 있는 성경구절을 현대적인 문구로 소개해 본다

너, 이스라엘아 들어라.

우리의 하나님은 야웨이시다.

야웨 한 분뿐이시다.

마음을 다 기울이고 정성을 다 바치고

힘을 다 쏟아 너희 하나님 야웨를 사랑하여라.

오늘 내가 너희에게

명령하는 이 말을

마음에 새겨라.

이것을 너희 자손들에게 거듭거듭 들려 주어라.

집에서 쉴 때나 길을 갈 때나

자리에 들었을 때나 일어났을 때나

항상 말해 주어라.

네 손에 매어 표를 삼고 이마에 붙여 기호로 삼아라.

문설주와 대문에 써 붙여라.

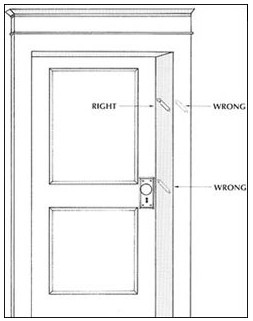

메주자는 특별한 경우를 제외하고는 유대인이 거주하는

집의 모든 문에 붙이는 것을 원칙으로 하고 있다. 일반적으로 메주자는 방으로 들어가는 문설주 오른쪽 위쪽 10㎝ 지점에 위치한다. 소수의

유대인들은 메주자의 위쪽이 방 쪽을 향하게 약간 기울여 붙이기도 하지만 대다수의 유대인들은 수직으로 붙이고 있다. 붙이는 방식의 차이는 특별한

이유 때문이 아니라 가문의 관습에 의한 것이다.

모든 집안의 문에 붙이는 메주자는 침실이나 욕실,

채광문이나 작은 방 그리고 오랫동안 사용하지 않는 방문에는 붙이지 않는다.

메주자를 붙일 때는 <브로카 brocha>라는 축복의

기도를 하는데 이 기도는 메주자를 붙이도록 명령한 주님이 자신들을 거룩하게 해 달라는 내용을 담고 있다.

메주자를 붙일 수 있는 사람은 유대인의

성인식인 <바 미츠바 bar mitzvah>를 거행한 13세 이상의 남자로 한정한다.

특별한 방법으로 기록된 메주자는 때때로 시간이

흐르면서 파손되는 경우가 발생하기도 한다. 안에 넣어둔 양피지의 글자 가운데 작은 흠집이라도 안된다. 이런 경우를

방지하기 위해 보통 7년에 두 번 정도 메주자를 필사할 수 있는 자격을 가진 사람이 검사를 한다.

메주자에는 신성함이 주어지기 때문에 야웨에 대한 유대인들의 서약이 상징되어 있다. 따라서

문을 드나들 때 메주자에 입을 맞추는 것이 관행이다.

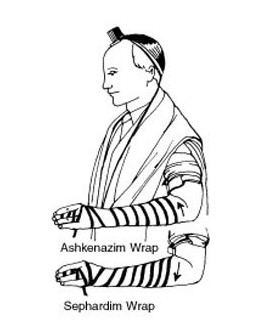

테필린 / Tefillin

유대인들은 기도를 할 때 토라의 구절이 적힌 작은 가죽주머니를 두 팔과 이마에 묶는데

이것을 테필린이라고 부른다. 테필린은 보통 <성구함 聖句函>으로 번역되는데 본래의 의미는 <부적>이란 뜻이다.

어원에서 보듯 테필린은 무엇인가로부터 혹은 무엇인가를

보호하기 위한 부적으로 보이지만 확실하지는 않다. 테필린의 어원은 기도한다는 테필라 tefilah와 재판한다는 페 라메드 לפ의 어근과 관련이 있는

것으로 보인다.

테필린 역시 메주자와 같이 신의 절대적인 명령을 담고

있다. 그리고 이 테필린의 착용에 관한 근거는 신명기 6,4-7에 나와 있다.

유대인들은 주일 아침(유대의 주일은 금요일 저녁부터 시작이다)에

기도하기 위해 토라의 구절이 담겨있는 성구함을 팔뚝에 잡아매고 팔에서 손에 이르는 곳에 가죽 끈을 둘러 매었다.

그리고 다른 성구함은 이마에

비 끌어 매고 어깨 쪽으로 가죽 끈을 내려 묶었다. 이 테필린은 아침 기도가 끝나면 풀었다.

위의 그림은 테필린을 착요하는 방식을 보여주는데

아쉬케나지-유럽출신의 유대인-와 세파르딤-중동 및 북아프리카 출신의 유대인-의 착용방식이 다름을 알 수 있다. 이것은 어떤 특별한 형식이 아니라

관습적인 것으로 볼 수 있다.

지지트 / Zizit와 탈리스 / Talis

토라는

유대인들에게 기도할 때 머리에 숄 / Talis을 쓰라고 명하고 있다. 이 숄은 단순한 것이 아니라 네 귀퉁이에는 장식 / Zizit를 달도록 하고 있다.

이 숄의 착용은 민수기 15,37-41과 신명기 22,12에 근거를 두고 있다.

<옷자락에 술을 달고 그 술에 자주빛 끈을 달아

이것을 볼 때 마다 야웨의 모든 명령을 기억하기 위한 것>으로 네 귀퉁이에 달려있는 각각의 술 장식은 모두 39번을 감아 올렸는데 이는 히브리어

<주님은 한분이시다>라는 글자의 숫자와 같은 것이다.

구약에서 탈리스는 유대인의 정신과 영혼, 즐거움과 슬픔, 기도와 축제를 감싸는 종교적

상징으로 나타난다. 대다수의 유대인들은 탈리스를 할례식, 성인식, 결혼식, 장례식에 사용한다. 그리고 주님의 말씀인 토라를 이동할 때 탈리스로

감싼다.

장례식에서는 시신을 감싸 매장하는데 탈리스를 사용하기도 한다. 또한 결혼식에서는 신랑과 신부를 이 탈리스로 감싼다. 이렇게 이스라엘의

희. 노. 애. 락에 다양하게 사용하는 탈리스는 1948년 이스라엘이 건국할 때 자신들의 국기를 만드는데도 영감 靈感을 제공하였다.

갓 건국한

이스라엘은 세계각국에서 온 이민 유대인들을 하나의 국가 속으로 묶기 위해 탈리스에 다윗의 별을 첨가하여 국기를 만들었다. 현재 우리가 보는

이스라엘 국기의 바탕은 탈리스이다.

탈리스는 텐트를 의미하는 탈 tal과 작다는 뜻의 이트 ith가 결합된 것으로 원 뜻은 작은

텐트를 의미한다.

유대인 성인 남자들은 모두 자신의 탈리스를 가지고 있다. 이 탈리스는 신약성서에도 잠깐 언급되는데 그것은 사도 바울에 의해서

이다. 사도 바울은 신자들에게 보내는 편지에서 자신의 직업을 <텐트 제조자>로 언급하는데 이는 커다란 텐트가 아니라 탈리스를 만드는 기술을

가지고 있는 장인으로 보는 것이 합당할 것이다.

탈리스와 유사한 것으로 판초처럼 셔츠 위에 입을 수 있는 것이 있는데 이를 <탈리트

카탄/Talis Katan>이라고 부른다. 유대인이 탈리스 카탄을 착용하였을 때는 술 장식인 지지트가 옷 밖으로 보여야만 한다.

메노라 / Menorah

유대인들의

믿음 상징 가운데 가장 오래 된 것 가운데 하나가 메노라이다. 성전에서 사용하는 일곱 갈래 가지 형태의 촛불인 메노라는 매일 저녁과

아침(유대인의 하루 시작은 해질 무렵부터이다)에 성직자에 의해 심지가 교체되고 신선한 올리브 기름이 담겨졌다.

이 메노라를 제조하는 방식은 모세 오경 가운데 하나인 출애급기 25,31-40에 자세하게

언급되어 있다.

<너는 순금으로 등잔대를 만들어라. 한 덩이를

두드려서 밑둥아리와 원대를 만들고, 또 두드려서 꽃받침과 꽃잎 모양을 갖춘 잔들이 뻗어 나게 하여라.

원대 양쪽에서 곁가지 여섯 개가 나오게

하되 등잔대 한 쪽에 곁가지가 세 개, 또 다른 한 쪽에도 곁가지 세 개가 나오게 하라.

한 쪽 가지에는 감복숭아 꽃받침과 꽃잎 모양을 갖춘 잔

세 개, 또 다른 쪽 가지에도 감복숭아 꽃받침과 꽃잎 모양을 갖춘 잔 세 개가 뻗어 나게 하여라.

등잔대에서 나온 여섯 가지를 모두 같은

모양으로 만들고, 등잔대 원대에는 감복숭아 꽃받침과 꽃잎 모양을 갖춘 잔 네 개를 만들어라...이 꽃받침이 있는 곁가지들은 등잔대를 늘여서

만들되, 모두 한 덩어리의 순금을 두드려서 만들어라.

그리고 등잔 일곱 개를 만들어 앞을 환히 비추도록 등잔대에 올려 놓아라. 등잔 불 집게와

불똥 받는 접시도 순금으로 만들어라. 이렇게 등잔대와 이 모든 기구를 만드는데 순금 한 달란트를 들여 산 위에서 너에게 보여준 모양대로

만들어라.>

이 메노라는 예언자 이사야가 말한대로 <만국의 빛>이

되기 위해 이스라엘 국가의 상징이 되었다. 오늘날 유대인 회당인 시나고그에서 사용되는 램프는 <네르 타미드/ Ner Tamid>라고

불리는데 이는

<계속 타오르는 불꽃>이란 뜻이지만 <영원한 불꽃>으로 번역된다.

메노라는 일반적으로 일곱 갈래 가지 이지만 유대인들의

가장 큰 축제인 <하누카 / Chanukkah> 때에는 아홉 갈래 가지 촛대를 사용한다.

하이 / Chai

히브리어로 삶을 뜻하는 하이 Chai는 목걸이나 다른

보석 장신구에 이용되고 있다.

하이는 히브리어 헤트 ח와 요드י 두 글자를 합성한

것으로 하나님에게 삶을 의탁한다는 의미가 있다.

종교로서 유다이즘은 삶의 초점이 대우 다양하다.

그러므로 하이는 매우 중요한 뜻을 가지고 있다. 그리고 유대인들은 기쁨의 건배를 나눌 때 외치는 구호는 삶을 뜻하는 르하임 / l'chayim이다.

또 유대인들이 자선의 선물을 줄 때에는 글자 하이가 가지고 있는 수자인 18의 배수로 주어야 한다(ח는8, י 는 10).

야믈케 / Yarmulke (혹은

키파 Kippah)

야믈케라는 말은 이디쉬어 얌미카/Yammica에서 온 말이다.

언어학자들에 의하면 이 말은 타타르 족의 언어로부터

차용한 것인데 <테두리 없는 모자>라는 의미라고 한다.

그러나 소수의 정통파 신자나 하시딤파들은 이 단어가

아람어 <예라이 말카 / yerai malka>에서 온 것이라고 주장한다. 이 말은 <왕에 대한 존경 혹은 두려움>이란 의미이다.

이 테두리 없는 모자를 히브리어에서는 키파라고 부른다.

고대로부터

유대인들은 기도를 하기 전에 자신들의 머리를 덮었다. 이는 머리를 덮음으로써 신에 대한 존경을 표하는 것을 뜻하는데, 이는 아마도 고대

유대인들이 접하던 동방문명으로부터 차용한 것이라 생각된다.

동방 민족들이 기도를 할 때 머리에 모자를 쓰는 것을 히브리인들은 신에 대한 존경으로

이해하였던 것이다.

이런 유습은 고대 로마에서도 있었다.즉 노예들은 자유민이 아닌 동안에는 그들의 머리를 가리게 하였다. 이런 것을 볼 때

유대인들이 기도할 때 머리를 가린 것은 자신들이 <하나님의 종>임을 은연중에 드러낸 것이라 할 수 있다.

중세시대에 와서도 유대인들은 항상 자신들의 머리를

가렸는데 이는 자신들의 위에 언제나 신이 존재함을 느끼고자 함이었다. 이러한 전통과 관습은 유대인의 한 전형으로 드러나게 되었다.

위의 그림은 기도하는 유대인의 그림으로 성구함을

머리에 매고, 테필린을 팔에 두른 다음 지지트를 어깨에 덮고 야믈케를 머리에 쓰고 기도를 하는 모습이다. 이것이 유대인들이 기도하는

전형적인 모습이라 할 수 있다.

다윗의 별

다윗의 별 혹은 다윗의 방패로 알려진 이 문장은 유다이즘을 상징한다.

이 문양이 유다이즘의 상징이 되는 데는 프란츠

로젠바이크 / Franz Rosenzweig가 크게 기여하였다. 로젠바이크는 위쪽으로 향한 삼각형은 [신을 향한 상승의 투쟁]이며, 아래쪽으로 향한

삼각형은 [현실세계를 향한 하강적 투쟁]이고, 삼각형의 세 변은 이스라엘의 세 축인 코하님 / kohanim(사제), 레위족, 이스라엘을 의미한다고

한다.

다윗의 별이 유대인의 상징으로 부상하게 된 것은 중세와

나치시대를 거치면서 정착된 것으로 보인다.

하지만 중세시대 유대인들은 자신들의 표시로 항상 다윗의 별만을 부착하였던 것은 아니다. 다윗의 별이

고정적으로 유대인의 표시가 된 것은 17세기 이후부터라는 것이 정설이다. 이후부터 기독교인들의 집에 십자가가 달려있듯 유대인의 집과 회당에는

다윗의 별이 부착되기 시작하였는데 왜 다른 유대인의 상징을 놔두고 이것이 채택되었는지는 불확실하다.

다윗의 별은 1897년 시온주의의 문장으로

채택 됨으로써 유다이즘의 상징이 되었다.

1948년 이스라엘이

건국되고 국기를 제정하는데 다윗의 별은 토론을 거쳐 국기에 삽입되었다. 이후 다윗의 별은 이스라엘 혹은 유대인을 상징하는 보편성을 가지게

되었다. (언)