|

이병길

글 순서

▶시진핑 시대의 지도자상 「중국의 꿈」

▶중국의 꿈 「중화부흥」

▶중화부흥의 백년 한 리유야쯔의 경축시 의미

▶중화부흥 마르크스주의 신앙 「의식형태」

▶의식형태공작에 의한 「중국기독교의 중국화」

▶시진핑 시대의 중국기독교의 현재

▶마무리 글

중화인민공화국 제9대 국가주석, 중국공산당중앙위원회 총서기, 중공중앙군사위원회 주석, 시진핑(习近平 ,

1953)은 2013년 3월14일부로 임기 10년의 중국공산당 최고 통수권 직무를 시작했다.

1974년 1월, 21세 때 중국공산당에 입당한 시진핑은 약40년 만에

중국공산당의 최고 실권을 잡은 것이다. 그의 애칭은 ‘시따따’(习大大),

‘시 아저씨’(叔叔,

Uncle Xi)라는 뜻, 겉으로 보기엔 이웃집 아저씨 같다. 산시 성(陕西省)

출신이다.

《百度》(Baidu)

백과사전 인물관계 ‘신앙’ 난에는 ‘공산주의’(共产主义)라고

적고 있다. 시진핑은 열렬한 공산주의 ‘신앙인’이다.

제8대 주석 후진타오(胡錦濤,

1942) 전임자는 마오쩌뚱(毛澤東,

1893-1976), 덩샤오핑(鄧小平,

1904-1997), 쟝쩌민(江澤民,

1926) 등 삼대 영도의 핵심은 투명한 종교이론 관점에 기초한 종교정책을 폈다.

후진타오에게「종교문제」는 「무산계급 혁명」확산의 수단인「통일전선」(약칭

‘統戰’, 혹은

‘연합전선’)을 관장하는 해당부서의 업무 중 가장 중요한 임무로 여겨졌다.

통일전선은 중국공산당의 중국혁명에 필수적, 이른바「삼대법보」(三大法寶)인「통일전선」,「무장투쟁」,「당

건설」 중 하나다. 후진타오의 뒤를 이은 시진핑(习近平)의

중국종교정책은 개혁개방 후 중공이 실시해온 종교정책이 한층 강화되어가는 조짐이다.

시진핑이「의식형태 공작은 당(党)의

지극히 중요한 하나의 업무」(意識形態工作是黨的一項極端重要的工作)라고

한 말이 바로 시진핑 시대의 종교정책에 대한 핵심이라는 점을 주목하게 하는 대목이다.

따라서 이 글에서는 시진핑 시대의 중국종교정책, 특히 중국기독교정책을

집중 조명하려고 한다.

시진핑 시대의 지도사상 「중국의 꿈」

시진핑 시대 지도사상은「중국의 꿈」(中国的梦,

The Chinese Dream) 이다. 그러나 일각에서는 비현실적인 ‘환상’이라는 평가도 있다. 2012년 11월29일,

중화인민공화국 주석 시진핑은 취임 열나흘 째만에 그의 시대의 ‘지도사상’과 ‘집정이념’인「중국의 꿈」을 공식 선포했다.

시진핑은「중국의 꿈」은 「중화민족의 위대한 부흥(the great rejuvenation of the

Chinese nation)을 실현하는 것이 바로 중화민족의 근대이래 가장 위대한 꿈」(实现中华民族伟大复兴,就是中华民族近代以来最伟大梦想)이라고

그 배경을 언급하면서, 이 꿈은 ‘반드시 실현될 것’(一定能实现)이라고

힘주어 말했다.「중국 꿈」은 ‘양 백년’(兩個一百年,

Two 100s)의 목표를 갖는 것으로 개괄된다.

즉「중국 꿈」은 “2021년은 중국공산당 성립 100주년이 되는 해이고, 2049년은 중화인민공화국

성립 100주년이 되는 해”이다. 그 때까지 한 걸음씩 순리적으로 중화민족의 대부흥이 실현될 것이라는 염원이 담겨진「꿈」인

셈이다. 구체적으로 말하면「중국의 꿈」은 국가부강, 민족진흥, 인민행복이다.

이를 정리하면「중국의 꿈」은 중국의 “국가 민족의 부흥의 길”(国家民族复兴之路,梦想之路)로서,

‘중국의 길 지향’(走中國道路,

중국특색사회주의 노선), ‘중국정신 함양’(弘揚中國精神),

‘중국의 힘 응집’(凝聚中國力量)

이 세 가지로 집약된다(OCN)

중국의 꿈 「중화부흥」

「중국의 꿈」은 170여년의 역사를 거슬러 올라가야 할 것 같다. 1840년 중국은 아편전쟁에 의하여

영국을 비롯한 당대 열강들에게 반식민적 굴욕 역사를 경험하면서「중국의 꿈」이 움트기 시작했다.

그 후「중국의 꿈」은 20세기 초 쑨원(孫文,

1866-1925)의 ‘쩐싱쫑화’(振兴中华),

즉「중화부흥」사상의 맥으로 이어졌다. 하지만 당시 쑨원의「중국의 꿈」은 그 출구를 찾지 못했다. 이에 앞서 1894년

11월24일, 쑨원은 미국 하와이에 있는 호놀루루(檀香山,

Honolulu)에서「中興會」제1차

회의(중국국민당 창당기원)를 가짐으로써「신해혁명」(辛亥革命,

1911)의 기반을 조성하게 되었고, 쑨원의「中興」꿈은

20세기 초 그의 「중화부흥」(振兴中华)과

맥락을 같이 한 것으로 보인다.

따라서「중화부흥」은 마오쩌뚱(毛泽东),

덩샤오핑(邓小平),

쟝쩌민(江泽民),

후진타오(胡锦涛)에

이르기까지 중국 영도자들의 ‘신성한 사명’(神圣使命)으로

계승되었으며, 특히 개혁개방 후「중화부흥」은 중국 대륙을 비롯한 화교들에게 이르기까지 적극적 공감대를 형성, 결국 중국 경제발전을

도모하는 정신적 응집력이 되었다는 사실을 주목할 필요가 있다. 물론 ‘중국공산당 성립 후 인민의 부단한 투쟁을 통하여 점진적으로

이 꿈을 실현’(人民网,

2013.4.23)하기 위한 지도력과 노력이 인정된다는 견해도 있다.

「중국의 꿈」은 중국에 있어서 하나의 정치적 이상일 뿐 아니라 모든 중국인의 꿈과 목표인 동시에

현실이며, 특히 중국인의 개인적 삶 깊숙이 반영되어 있다고 보아야 할 것이다. 역사적으로「중국 꿈」은 더 나은 삶에 대한 열망이

바로 ‘공산당’이 추구해 온 투쟁의 목표였다는 점을 이해해야 할 것 같기도 하다.

「중국의 꿈」,「중화부흥」이 어떻게 중국인을 응집시킬 수 있었으며, 중국민족을 결집시킬 수 있었을까?

그것이 바로「정신적 동력」(精神动力),

즉「중국의 꿈」을 반드시 실현하고자 한「애국주의」적「정신력」이었다고 말하는 것이다. 그러나 이런 정신력이 한 편으로는 기독교

신앙으로 승화되어 거대한 몸부림으로 발전해 왔고, 현재도 부흥하고 있으며, 미래를 향한 거대한 응집력이 되고 있다는 사실을 인정할

수밖에 없는 현실을 공산당이 받아드리지 못하는 이유는 과연 무엇일까? 신앙의 응집력은 그 어떤 정치력, 이념과 어떤 물리력보다

강하다는 것을 중국의 현실이 증명하고 있는 것이 아닐까?

중화부흥의 백년 한 리유야쯔의 경축시 의미

“긴 밤에는 빛을 보기 어렵다”라는 뜻의「창얘난밍」(长夜难明,

a deep night without a lamp.)은 중국 근·현대사를 꿰뚫는 매우 의미심장한 사자성어다. 그것은 지금으로부터

66년 전의 일이다. 1950년 10월1일, 중국공산당(1921)의 대륙 점거 1주년이 되는 때, 공산당은 대륙에서 시짱(西藏,

티베트)과 국민당의 타이완성(臺灣省)을

제외한 전 중국을 ‘해방’, 소수민족 역시 경축 분위기에 고조되어 있었다.

그해 10월3일, 중앙인민정부는 베이징에 있는 쫑난하이(中南海)

내의 화이르언탕(怀仁堂)에서

전국 158명의 소수민족 대표를 초치한 가운데 장엄한 경축행사를 가졌다. 행사에 참석한 마오쩌뚱과 당대 걸출한 시인 리유야쯔(柳亞子,

1887-1958)는 무대 위에서 진행되는 축하 공연을 함께 관람하고 있었다. 시인 리유야쯔는 축하 공연에 들뜬 마음을 감추지

못한 나머지, 경축의 뜻을 담은《환시싸오》(浣溪沙)라는

제목의 시구(詩句)를

마오쩌뚱에게 전했다.

이 시구에 나오는 말이 바로「长夜难明」,「긴

밤 등불 없는 적현(赤县,

중국의 다른 이름 ‘华夏’를

지칭) 하늘에, 백년간 요귀 (이방인)가 춤추며 나풀거리더니, 5억 인구가 어찌 다시 모이지 않으랴」(长夜难明赤县天,百年魔怪舞翩跹,人民五亿不团圆).

정말 간담이 써늘해지는 느낌이다.

이 시구에서「긴 밤」(长夜)은

아편전쟁 해인 1840년-1949년까지, 100여 년간 외세에 의한 중국의 암울했던 역사를 가리키며,「투안위앤」(团圆)은

‘흩어졌던 가족이 다시 모인다’는 뜻, 즉 100년 간 외세의 지배아래서 전 중국민족이 공산당을 중심으로 함께 힘을 모았다는

뜻이다. 그 어두운 역사를 마오쩌뚱이 공산주의 혁명으로 일거에 ‘광명’한 중국이 되게 했다는 뜻일 텐데, 중국국민당 내 좌파로

분류된 리유야쯔 시인의 권력 앞에서 부린 객기(客氣)

처신이었는지는 역사가들이 판단할 문제로 남겨둔다.

유물주의 사관에서 볼 때 중국이 과연 경제발전에 의하여 어두웠던 역사의 ‘긴 밤’이 걷혔는지는 지켜볼

일이지만, 건전한 인간존엄의 시각으로 볼 때 중국은 아직도 ‘긴 밤’에 묻혀있다는 평을 피해가기 어려울 것 같다.

권력지향적인 시인의 눈에 비친 영국과 미국, 당시 열강들은 다 ‘요귀’(妖鬼)로

보였을 것이다. 더욱 섬뜩한 것은 그 열강들의 줄을 타고 중국에 건너간 기독교 선교사들 역시 ‘요귀’였다는 점이다.

2013년 7월1일 중국공산당 창당 92주년을 맞은 해 중국공산당원은 8,500만 여명(2012년 말

기준)을 초과한 것으로 나타났다(BBC). 시진핑 주석 취임 당시 공산당원은 8,260만 명이었던 것에 비하면 소폭으로 증가한

셈이다.「중국의 꿈」의 ‘밝은 현실’이 과연 이들 당원들에 의하여 실현될 것인가? 「창얘난밍」(长夜难明)은

아직도 진행 중인지 모른다.

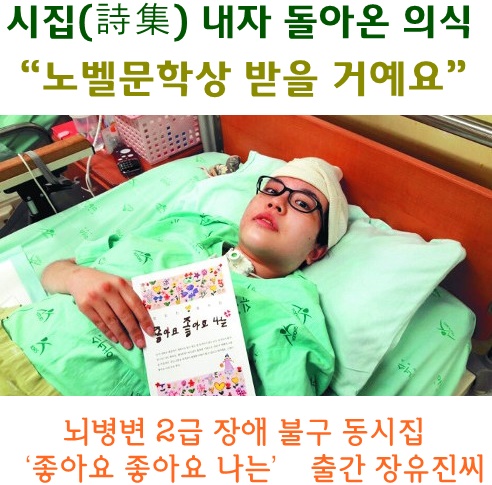

노벨문학상 수상작가 펄벅(Pearl S. Buck, 1892-1973, 중국 명 ‘사이쩐쭈’

賽珍珠) 여사는 생후 4개월

만에 미국 남장로교(PS) 의 저명한 중국 선교사 부친 시든스트라이커(Abalom Sydensticker, 1852-1931,

賽兆祥)를 따라 중국 항저우(杭州,

1883)와 수저우(蘇州),

쟝수성(江蘇省) 쩐쟝(鎭江)

등지에서 전후 40년 간 중국문화 속에서 살았다.

그의 노벨수상작『북경에서 온 편지』(Letter from Peking, 1657)는 ‘사랑과 문화적

갈등’을 묘사하고 있는데, 특히 작가의 어린 시절 중국인들의 곱지 않은 시선 속에 자랐던 문화적 충격이 언급되어 있다. 19세기

중국인들에게 외국인은 ‘요귀’로 보였음을 반추케 하는 대목이다.

중화부흥 마르크스주의 신앙 「의식형태」

시진핑 시대 정치지도 사상은「중국의 꿈」이다. 중국은 지난 30여 년간 ‘황허’(黃河)의

찬란한 문명을 ‘창쟝’(长江)의

기적으로 꽃 피웠다. ‘한강의 기적’에 비교할 수 있을까? 경제적 수치로 보면 중국의 경제발전 잠재력을 가늠할 만하다.

중국사회과학원이 발표한 ‘1978이래 세계 20개 주요국가 GDP정황’ 비교표에 의하면, 1978년

중국은 세계 10위(한국27위), 그로부터 22년 후인 2000년 6위(한국 12위), 그로부터 다시 10년 후인 2010년에는

미국 다음으로 세계 2위(한국14위)를 차지했다. 경제성장률로는 단연 세계 1위(1980-2010)에 올랐다. 개혁개방 후 중국은

불과 32년 만에「중화부흥」으로 전 세계를 긴장시킬 만큼 놀라운 경제발전을 이루었다.

이런 시점에서, 2013년 19일~20일, 베이징에서 열린 전국선전사상공작회의는 시진핑 시대의

정치지도 핵심 축(軸)이

무엇인가를 가늠케 하는 회의였다. 회의는 중공중앙 총서기, 국가주석, 중앙군사위 실무진들이 대거 참석한 매우 중요한 회의, 이

회의에 참석한 시진핑은 국가주석 취임 후 처음으로「의식형태공작」(意識形態工作)이라는

말을 언급했다.

시진핑은 ‘경제 건설은 당(党)의

중심 업무’이고「의식형태 공작」은 ‘당의 극단적 중요한 업무’임을 강조했다.

시진핑은 기회 있을 때마다「의식형태공작」을 강조 해 왔는데, 2016년 2월19일에 있었던 당(党)의

신문여론 업무 좌담회에서도 다시 반복했다(中國共産黨新聞罔,

2016.3.30)「의식형태 공작」은 시진핑 시대 중국공산당의 ‘기본노선이며, 당대 중국의 모든 문제를 해결하는 길’(中國共産黨新聞罔,

2016.3.30)이기도 하다. 시진핑에게 「의식형태」는「마르크스주의 신앙」이며, ‘공산당인’의「영혼」(靈魂)으로

표현된다.

그러면 시진핑이 기회있을 때마다 강조한 ‘지극히 중요한 의식형태’란 무엇인가? 간단하게 말하면

‘이념’ (理念

Ideology, Gr. δεολογία),

즉 마르크스 사상체계 확립을 뜻한다.

시진핑은 경제적 발전과 번영 혜택으로 인한 사회적 사상 기강이 다소

느슨해졌다고 느꼈음이었던지, 유독「의식형태」를 강조했다. 이런 시진핑의「의식형태」진작(振作)은

단순한 사상적 이념을 다잡는 차원을 넘어서 경제발전과 함께 자본주의에 대한 ‘중국특색사회주의’와 공산당체제 존립의 위험이

감지되었을 수도 있다는 견해도 있다.

그렇다면 공산당과 중국의 명운을 한 손에 잡고 있는 시진핑으로서는 그

절박한 심정으로「의식형태」를 강조하지 않을 수 없었을 것이다. 즉「의식형태」는 마르크스 사상체계에 있어서 계급투쟁은 역사발전의

동력임으로, 인민을 계급 분화시켜 투쟁 제조에 힘을 쏟게 함으로써, 사회 진보를 촉진시킬 수 있다는 공산주의 원론에 충실을 다잡는

뜻으로 해석될 수 있다.

왜냐하면, 사유재산은 사회죄악의 원천이며, 공산당인의 모든 노력은 다

사유재 소멸과 폭력혁명을 통하여 사유재산 제도를 뒤엎고, 부자의 재산을 빼앗아 재산평등을 통해서 사회평등을 기하여 사회정의를

구현해야 하는 사명으로 인식하고 있기 때문이리라.「의식형태」는 관념적 논리에 의한 사상 체계인, 일종의 ‘관념과학’(觀念科學)이라

말할 수 있다.

의식형태공작에 의한 중국 「기독교의 중국화」

시진핑의 중국종교 정책 방향은「기독교의 중국화」이다. 이 말은 중국특색사회주의 종교이론에 근거한

종교사업 실천을 지도한다는 포괄적 의미가 담겨있다. 2016 4월22일~23일, 베이징에서 열린 전국종교공작회의는 국무원총리

리커창(李克强) 주제 하에

중공중앙총서기 시진핑의 연설, 이어서 전국정협(政協)

주석 유쩡썽(俞正聲)의

마무리 연설로 진행되었다.

동시에 중공중앙정치국 관계자들도 참석했다. 참석자들의 면면을 보면 전국종교공작회의가 얼마나 중요하다는

것을 인지할 수 있다. 이 회의는 2001년 12월에 열린 쟝쩌민(江澤民)

시대 이후 15년 만에 열린 것이다. 중국은 공산당이 국가를 다스리는(以黨治國)

‘당국체제’(黨國體制)이다.

종교업무가 비록 각급정부의 일상적 업무의 하나이지만, 실제로는 통일전선 업무 범위에 속하며, 당정치

노선의 지도를 받는다. 종교업무 유관기관은 자율 및 독립적 영역이 아닌, 통일전선부의 방침에 종속된 업무라는 말이 더 정확할 것

같다.

이런 구조적 이유 때문에 종교업무 회기(會期)는

반드시 공산당의 통전공작에서 먼저 방침과 원칙이 결정된 후 조정되어야 하는 것이다. 2012년 제18차 회의부터는 사실상 시진핑

시대에 속한다. 2015년 5월, 중화인민공화국 수립이래 제21차 전국통전공작회의가 소집되었다.

시진핑은 종교공작에 관한 네 개 필수임무를 강조했다. 종교가 ‘사회주의 사회’에 적응하도록 적극지도,

반드시 종교의 중국화 방향유지, 종교공작 법치화 수준 제고(提高),

종교의 사회역할 취급에 대한 논증, 종교계인사의 역할발휘를 중시하여 종교가 경제발전 촉진에 노력하도록 하고, 사회와의 조화,

문화번영, 민족단결, 조국통일 업무에 매진하게 해야 한다는 점을 강조했다. 시진핑 시대의「중국의 꿈」이 추진하고 있는「중국기독교의

중국화」는 무엇을 뜻하는 것일까?

중국기독교의 「사회주의」 순응

중국대륙, 타이완, 마카오의 기독교에서 주로 사용하는「번띠화」(本地化,

Localization)라는 말은 지금까지 중국대륙 기독교 내부에서 사용해 온「번투화」(本土化),「번써화」(本色化,

indigenous church),「추징화」(處境化,

상황화)라는 용어와는 차별을 갖는다.

「번써화」(本色化)는

서방기독교에서 사용해 온「토착화」(土着化,

Inculturation, 1988)라는 용어보다 훨씬 문화적 상황을 강조하는「추징화」에 가까운 뜻으로 이해된다.「번써화」는

역사적으로 중국이 아편전쟁 후 당대 열강들과 맺은 각종「불평등조약」에 연유한다. 열강들은 중국과의 불평등조약에서 자유무역,

관세혜택, 선교와 조계(租界),

영사재판권, 중국영토점유권 등을 가지면서, 사실상 중국의 국권을 침탈했다.

이런 배경에 의하여 중국기독교 내부에서 자생적으로 시작된 것이 바로「번써화」의「쯔반」교회(自办敎會,

1873) 운동이다.「쯔반」교회운동의 본질은「싼쯔」(三自;

自养、自治、自传,

three-self principle, 1954)운동이다(중국기독교대회, 1922,

上海)。「번써화」가

자립원칙이라면「추징화」(處境化)는

‘상황화’(狀況化), 즉

기독교 선교과정에서 피할 수 없는 현지 문화융합과 문화순응을 강조하는 용어다.「추징화」의 대조적 용어는 국제화(國際化)라고

할 수 있다.

최근 시진핑시대에서 「기독교의 쫑꿔화」(中國化)라는

새로운 신조어가 등장했다. 이 용어는 기독교 밖에서, 특히 공산주의자가 기독교 관리정책 방향을 설정하면서 구사되었다는 점에서

주목을 받게 된 것이다. 기독교의「쫑꿔화」는 기독교가 중국 전통문화와 민족 및 중국사회에 융화되어야 할 것을 전제하는 ‘정치적

용어’ 수사이다.

이 말에는 기독교는 현행 중국 정치체제와 의식형태에서 출발해하며,「양교신분」(洋敎身分)의

기독교가 ‘중국종교’로 신분 세탁해야 할 것을 암시한다. 덩샤오핑은 마르크스, 마오쩌뚱의 사상을 견지하면서 중국 현대화, 세계화,

미래화 방향을 지향한 반면, 시진핑은 「의식형태」에서 공산주의 이념 강조, 중국전통 중시, 미국주도의 서방세계와는 차별화를 두고

있다.

이런 시진핑 시대에 처한 중국 기독교가 택할 수 있는 방향은 ‘박해의 길’일 수 밖에 없을 것이다.

기독교의 중국화 개념은 쉽게 말해서 기독교의 중국사회주의 이념체계화를 뜻하는 것이다. 그래서 일부 매체는 시진핑 시대를 마오쩌뚱

시대로의 회귀라고 비판하기도 한다.

중국기독교의 「중국 전통문화」 동화

2015년 11월20일, 중국사회과학원 세계연구소에서, 중국종교학회, 베이징기독교 양회(两会,

TSPM, 중국삼자애국운동윈원회, 1950.9.23; CCC, 중국기독교협회, 1980; 1988, WCC가입), 중국사회과학원

기독교연구중심이 주관한 《기독교 중국화의 길》(基督教中国化之路)이라는

주제 하에 국제학술 세미나가 열렸다.

세미나에는 중앙통전부, 국가종교국, 중국사회과학원, 베이징 시 종교국, 쓰촨성 루저우(泸州)시

종교국, 베이징대학, 베이징사범대학, 싼뚱대학, 란저우(兰州)대학,

시베이사범대학, 베이징 시 기독교양회, 옌징신학원, 샹깡(香港),

타이완, 미국, 펀란드(芬兰,

Finland) 등지에서 온 약50명의 전문가, 학자, 목사들이 참석했다.

이 세미나는〈중국기독교삼자애국운동위원회〉와〈중국기독교협회〉(이하는 ‘양회兩會’)

주관, 2014년 8월5일~6일까지 상하이(上海)에서

열렸던「중국기독교삼자애국운동위원회 설립60주년기념」에 맞춰진 행사였다.

「삼자설립60주년기념 세미나」주제는《기독교 중국화의 길》이었다(時代論壇,

2014.8.13). 중국사회과학원에서 거행된 세미나는 기념 세미나 후 첫 번째로 열린 대규모 학술대회였다는 점에서 깊은 관심을

갖게 된 것이다.

특히 주목하는 것은「삼자회60주년기념」세미나를 기하여 1년 동안 같은 주제로 수 십차 례의 세미나를

가졌고, 이어서 국제규모의 세미나를 가진 것은 처음이었던 것 같다. 미국 풀러신학교 교수 다이앤 오번체인 박사(Dr. Diane

B. Obenchain), 타이완의 중화기독교 양안교류협회 이사장 웨이티샹(魏悌香)

목사, 샹깡중문대학 문화종교연구과 라이핀차오(赖品超)

교수, 샹깡문화갱신중심 량옌청(梁燕城),

중국기독교협회부회장 단웨이샹(單渭祥)

목사, 중국애덕예술원장 왕롱(王荣)

등 다양한 분야의 인사들이 참석했다.

예술원장 왕롱은 ‘기독교의 중국화’를 상징하는 여섯 폭짜리 그림을 가지고 와서 참석자들의 관심을

끌기도 했다.

그림에는 중국인을 소재로 한 일단의 무리들이 예수와 함께하고 있었으며, 배경은 ‘중국어를 손에 든

예수’ 초상이었다고 한다(福音時報,

2015.11.23).「삼자회60주년기념」세미나에서 당시 국가종교사무국 국장 왕쭤안(王作安)은

연설을 통하여 ‘중국특색신학사상정립’을 강조하면서 ‘합리적 성경 해석과 중국국정에 적응하도록 중국문화에 융합’해야 할 것을 역설,

‘이로써 기독교 교의와 사회주의 핵심 가치관이 서로 융통하는 컨텐츠를 찾아야 한다’라고 덧붙였다. 왕쭤안의 연설을 세 가지로

요약할 수 있다.

왕쭤안의 연설의 요지는 기독교 신앙의 표현과 생활이 중국전통 문화와 풍속에 부합해야 하며, 찬송가,

예배당 건축, 예배의식 등이 중국품격이 구현되어야 하며, 아울러서 조선숭배, 관혼상제 등의 전통문화를 존중하고 이해해야 한다는

것이다.

이와 같이「기독교의 중국화」는 바로 기독교의 중국문화「동화」(同化,

Assimilation)를 뜻한다. 중국 상황에서 기독교는 ‘양교’(洋敎)

이거나 외래 종교이기 때문에 기독교 원래의 본질을 벗고 중국 문화 토양에 흡수되어야 한다는 것을 말한다. 중국 56개 민족 중

한족(漢族) 이외 55개 소수

민족은 사실상 생존을 위해 한족문화에「동화」된 것이다. 시진핑 시대의 중국기독교는 현재「동화」정책에 노출되어 있는 것이다.

중국기독교의 「시진핑 시대」 진로

원저우(溫州)는

중국 상하이(上海)에 인접한

저쟝 성(折江城) 동남해안에

있는, 예로부터 풍광이 빼어낸 곳이다. 1840년 아편전쟁(淸道光二十年)

발발과 함께 영국군이 띵하이(定海),

원저우(溫州)를 점령하면서

중국 근대사 소용돌이에 휩싸이게 된 곳이기도 하다.

중국의 예루살렘: 원저우는 중국 기독교 발전과정에서 ‘중국의 예루살렘’이라는 이름이 주어질 만큼 중국

기독교 역사에 중요한 위치를 차지하고 있다. 원저우는 중국에서 기독교의 복음이 처음 시작된 곳이다.

그래서 ‘중국의 예루살렘’이라는 별명이 붙었다(cf.행1:8). 원저우가 기독교 선교에 접한 것은

1867년(清同治六年)

11월, 중국내지회(CIM, 1865. 6. 27 창립) 스코틀랜드 국적의 선교사 조지 스토트(曹雅直,

George Stott, 1835-1889) 목사가 닝보(寧波)와

원저우에서 선교하면서 부터다.

이는 영국런던선교회(LMS)가 로버트 모리슨(Robert Morrison, 1782-1834)을 중국

광저우(廣州)에

파송(1807)한지 60년 후의 일이다.

조지 스토트는 스티븐슨(范约翰,

J. W. Stevenson)과 혼인 후 3개월, 내지회 창립자 허드슨 테일러(Hudson Taylor, 1832-1905)의

안배로 닝보(1866.2.10)에 파송, 22여년(1866-1888)간 원저우 지역에서 활동하면서 ‘중국의 예루살렘’ 기초를

다졌다.

스토트는 어릴 때 부상으로 한쪽 다리를 절단한 장애 탓에 중국인들에게 ‘쪽다리 외국인’(獨腳番人,

당시는 외국인을 ‘판르언’이라고 함)이라는 비칭(卑稱)의

조롱과 ‘서양 귀신’(洋鬼),

‘서양놈’(红毛番, 붉은

털을 가진 외국인)이라는 모욕을 감내했다.

선교사 면접 때 허드슨 테일러는 어떻게 ‘한 쪽 다리’로 선교지에 가려고 하느냐고 묻자 스토트는 ‘두

다리를 가진 사람들이 가기 어렵다고 생각하기 때문에, (쪽다리를 가진) 내가 가야합니다.’(有着两条腿的人不去,所以我必须去)라는

대답을 했다고 한다.

때는 외국인에 대한 중국인의 정서가 불안했을 뿐 아니라 원저우는 토속종교에 지배되고 있었기 때문에,

멀쩡한 몸을 가진 선교사들은 쉽게 지망하지 않았던 선교지 였던 것 같다.

스토트는 3년 간 현지인들의 서양인 배척과 기독교를 반대하는 강열한 ‘초우양판지아오’(仇洋反教)

정서와 1870년「천진교안」(天津敎案)으로

인한 박해가 가중될 때는 핑양(平陽)

현(縣)으로 옮겨 원저우 선교

기지를 확보하고, 후속 선교사들과 함께 중화기독교 내지회 교회를 설립했으니, 이 교회가 바로 현재 ‘핑양시먼지아오탕’(平陽西門教堂,

1874)이다.

원저우의 기독교인구: 원저우는 중국 개혁개방 후 미국과 유럽, 홍콩, 타이완, 싱가포르 일대에

거주하던 화교와 화상(華商)들이

대거 귀향해 거대 타운이 조성되면서, 기독교 인구가 신속하게 증가되었다.

홍콩의《基督敎週報》(第2412期)에

의하면 원저우 인구의 약2%가 기독교인일 것이라고 한다. 전 베이징 영국 외교관 토니 램버트(Tony Lambert)의 자료를

인용한 한 매체에 의하면, 2004년 원저우 지역 기독교 인구는 75,000명, 등록 교회당 2,000개, 집회소 2,000개,

현재 기독교 인구는 100만 명을 초과했을 것으로 짐작된다. 베이징의《豆瓣》에

의하면, 1949년 이전 원저우 기독교 인구는 전 중국의 1/10인 7만 명, 원저우 상주인구는 915만 명(2010.11), 그

중 15%가 기독교 인구(신교 1,372,500명)이며, 교회당은 400개로 각각 짐작하기도 한다.

중국에서 나온 통계는 확인이 쉽지 않지만, 확실한 것은 원저우는 중국에서 기독교 인구 비율이 가장

높을 뿐 아니라 성장 속도가 가장 빠른 곳으로 알려지고 있다. 그래서 ‘중국의 예루살렘’이라는 이름이 붙여진 것 같다.

시진핑 시대의 중국기독교의 현재

중국기독교역사는 ‘피눈물의 역사’(一部血泪史)인

동시에, ‘신속하게 발전한 하나님의 기적의 역사’(一部迅速发展的神迹历史)라는

말이 마음에 와 닿는다.

특히 중국공산당의 지속적인 박해에도 불구하고 가정교회(지하교회)의 발전은 이미 중국 사회 전반에

건강한 영향을 미치고 있다는 것이 일반적인 평가다. 하지만 시진핑 시대 중국기독교의 운신의 폭은 녹녹치 않은 것 같다.

중국기독교 박해 실태

미국의《RFA》가 한 특약 기자의 기사를 인용한 보도에 의하면,「2014년 10대중국기독교박해

사건」이 시진핑 취임 이후 그의「기독교의 중국화」발언과 동시에, 공산당의「의식형태」로써 기독교를 개조하겠다는 시진핑의 정치적

의지에서 발생한 것이라고 했다.

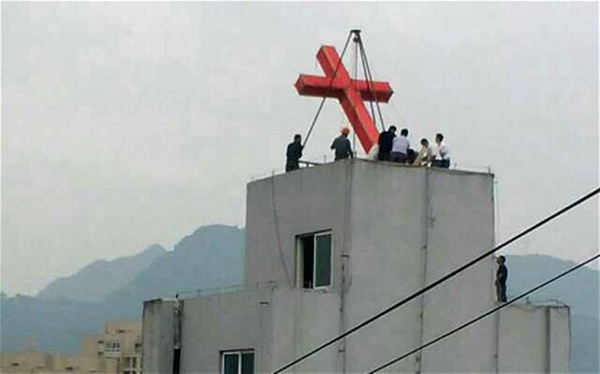

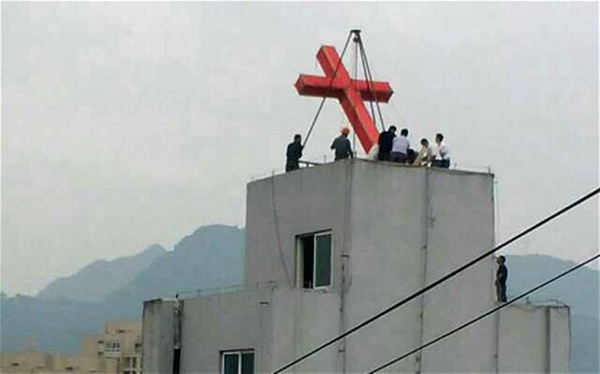

보도는 2014년 10대중국기독교박해사건을 그 실예로 들었다. 저쟝성 원저우의 산쟝따지아오탕(三江大教堂,

2,000여명 신도수) 교안(教案,

2014.3), 저쟝성의 핑양지우언탕(平阳救恩堂,

약1,000여명) 교안(2014.7.21), 원저우(温州),

닝보(宁波), 항저우(杭州)

교안 등을 적시했다.

교안을 주도한 저쟝성(浙江省)

정부는 이른바 ‘산까이이차이’(三改一拆)

공작을 실시, 2013년~2015년까지 관내 무허가 건물, 낡은 주택 등을 철거한다는 목적으로 교회당 옥외 십자가 및 유사한

무허가 시설물을 강제철거를 단행한 것이다.

‘산까이이차이’의 ‘목표와 원칙’은 ‘일부 지역교회의 신속한 발전과 집회장소 확장 및 활발한 활동을

시정, 종교의 건강과 질서 및 규범, 합리적 발전을 촉진하기 위해 이를 실시한다.’라는 명분을 내세웠다.

허난성(河南省)

푸난쓰(濮阳市)의

난예(南乐),

광시성(广西省) 장족(壮族)

자치구의 류저우(柳州),

광뚱성(廣東省) 광저우(廣州)의

푸산(佛山) 가정교회,

베이징(北京)의 통저우(通州),

산뚱성(山東省) 자오셴(曹县),

신쟝(新疆) 위그루자치구

가정교회 교안 역시 일련의 사건에 포함된다.

보도는 시진핑 시대 중국기독교가 처하고 있는 박해의 현장과 그 실상을 여과없이 밝혔다. 교안 과정에서

당국은 목회자의 구금은 물론, 신도들에게 폭행을 가하면서 집행했다.

이들 10대 박해사건은 2013년 보다 더 엄중한 것으로 비교된다. 그래서 매체들은 시진핑의「기독교의

중국화」정책은 바로 중국기독교에 대한 박해 선포적 의미라고 평했다.

시진핑이 두려워하는 중국기독교 발전

화치아오(華僑)

매체인《民報》(2015.9.10)는

‘시진핑은 왜 기독교를 두려워하는가?’라는 제하의 기사에서, 시진핑의 중국기독교 정책은 ‘비실제적인 환상’(不切實際之幻想)이라고

꼬집었다.

특히 저쟝 성 내에서 강제 집행된 대규모의 박해 사건은 시진핑의 종교정책이 마오쩌뚱 시대의

종교정책으로의 회귀와 문화대혁명 시대의 기독교 박해를 연상케 하는 것으로 보고, 이를 주목했다.

중국기독교 박해사건은 결국 시진핑의「의식형태」발언과 맞물려있다는 점에서 더욱 주목하는 것이다. 박해

사건현장 대부분이 저쟝 성인 이유는 저쟝 성에서 중국 기독교가 가장 신속하게 발전·부흥하고 있기 때문이다.

한 매체는 홍콩의 안더리에(安德烈)

학자의 말을 인용, ‘저쟝 성은 기독교 역사가 오랜 성(省)이며,

원저우는 기독교 인구가 전체 인구의 20%에 육박한다’라고 보도했다. 특히 저쟝 성은 시진핑의 정치적 효용가치가 높은 그의

심복들이 포진하고 있다는 것이다.

말하자면 시진핑의 정책을 솔선수범하는 시진핑 지지파의 정치적 동지가 요직을 차고 앉아 있다는 것이다.

그러니까 친(親)

시진핑 막료 11명 중 과반이 저쟝 성에 포진하고 있다고 한다. 매체는 이들이 결국 저쟝 성의 교회당 십자가 강제 철거에 앞장선

것이라고 보는 것이다.

보도는 정치적으로 ‘이미 사면초가’(四面樹敵)와

‘백방으로 정적’(八方開戰)에

둘러싸인 시진핑으로서는 중국기독교를 표적으로 그의 정치적 출구를 모색하는 것이라고 보는 이유다. 중국 기독교 인구는 이미

중국공산당원 수를 초과했다.

이는 중국공산당에게 더할 수 없는 위협이라는 평가가 대체적인 추세다. 그래서 시진핑이 그의 시대에

이런 위협적 단체인 기독교를 표적삼아 강수를 둔다는 해석이 가능해 진다. 그런가 하면 1966년판《紅旗》(第十二期)를

인용한 매체는 마오쩌뚱이 생전에 가장 좋아한 칭호(尊號)를

‘위대한 지도자’偉大的導師,‘위대한

영수’(偉大的領袖),‘위대한

통수권자’(偉大的統帥),‘위대한

영도자’(偉大的舵手)라고

전제하고, 이들 존칭을 ‘네 개의 모자’(四頂帽子)에

비유하여, 시진핑 역시 이런 역사의 위치를 기대하는 것이라고 주를 달았다.

프린스톤대학교 역사학 교수 유잉쓰(余英時)

박사는 시진핑을 ‘제2의 마오쩌뚱이 되고싶어한다’(習近平要做毛澤東第二)고

했다(BBC). 평론 매체들은 시진핑 시대가 개막될 당시 중국공산당의 마르크스 레닌주의 사상이 거의 탈진상태였다고 지적하고, 이런

상황을 간파한 시진핑이 기독교 탄압에 칼을 뽑아들었을 것이라고 보았다.

현재 중국공산당은 ‘중공왕조의 시황제’ 마오쩌뚱 정치 노선을 견지할 것인가, 아니면 견제할 것인가의

딜렘마에 빠진 조짐을 보인다고 하면서, 공산당 내 보수파의 반기를 잠재우기 위해한 정치적 융통성을 보일 수 밖에 없을 것이라는

견해도 보였다.

그렇다면 시진핑 시대가 마오쩌뚱 시대를 상기시키는 정책시행이 정치적으로 매우 자연스러운 것일게다.

중국기독교의 중국화는 비기독교화

시진핑 시대의「중국의 꿈」은「의식형태」를 진작시켜, 개혁개방 이후 경제발전과 현대화 과정을 지나면서

이완된 중국공산당의 이념적 결집과 함께「기독교의 중국화」라는 명분을 걸고 벌이는「비기독교화」(非基督教化)

정책이라는 점을 주목한다.

중국 근·현대사에서「비기독교화」는 탈서방화(脫西方化)를

뜻한다.「비기독교화」는 19세기 말 산뚱성(山东省)에서

시작된 ‘의화단사건’(义和团事件,

1899-1901; 义和拳,

庚子事变,拳匪,

拳乱,

庚子拳乱)과

맥을 같이하고 있다.

사건의 목적은 ‘청 제국을 도와 서양을 멸한다’(扶清灭洋)는

이른바 중국의 민족주의적 ‘반제국운동’(反帝爱国运动)과

함께 중국 전역으로 확대된 ‘반교’(反敎)

운동, 무신(無神) 사상

조류(潮流) 등을

포괄하여「비기독교운동」(1922-1927)이라고 한다. 중국공산당은 반교운동이 뜨겁게 진행되는 과정인 1921년에 창설되었다.

이 운동은「비기독교학생동맹」(非基督教学生同盟,

1922.3.9) 결성과「교육회수권운동」(收回教育权运动)으로

구체화되었다. 역사적으로 중국에서 비기독교화는 19세기 말부터 진행되어 왔으며, 1920년대를 전후하여 운동의 성격과 방법이 좀

더 구체화되었다는 점을 참고할 필요가 있다. 시진핑 시대의 기독교의 중국화는 중국 땅에서 서방의 색채를 완전히 제거하는 정책이다.

이런 역사와 사상적 배경에서 중국공산당은 기독교가 서방의 색채 농도가 가장 짙다고 보고, 중국 땅에서

이를 제거하는 것이 바로 시진핑이 선포한 「중국의 꿈」을 이루는 의식형태, 기독교의 중국화라고 보는 것이다.

마무리 글

시진핑 시대의 중국공산당 종교정책은「종교생태의 균형」(宗教生态平衡)

정책이다.「종교생태의 균형」관점에서 기독교의 중국 선교는 엄연히 중국문화 주권 침해에 해당하는 ‘문화침략’이다.

중국공산당과 보수층은「종교생태의 불균형」(宗教生态失衡)을

바로 잡기 위해「중국기독교의 중국화」의 필요성을 강조한다. 전 깐쑤성(甘肃省)

통전부 부부장 마후청(马虎成)의「기독교가

현재 중국대륙에서 신속하게 발전하는 원인분석」(基督教在当今中国大陆快速发展的原因辨析)이라는

주제의 ‘종교생태 불균형’에서 ‘기독교의 발전을 제한해야 한다’라고 한 주장(時代論壇)과

관련, 중국 내외 학자들이 이례적으로 예의 주시하는 것은 특별한 일이 아니다.

마후청은 중국의 개혁개방 이전「종교생태」가 ‘균형’을 유지한 것으로 보았다. 즉 마오쩌뚱의 종교정책을

지지하는 발언이다. 현재 중국기독교의 신속한 발전은 마후청을 비롯한 지식인들 세계에서 ‘중화민족의 문화 다원성과 주체성 및 국가

안전성’에 도움이 안 된다는 견해가 점진적으로 확산되어 가는 조짐이다.

이들이 언급한「생태」는 ‘생물계통과 자연환경의 상호관계’에서 유지 발전된다는 점에서,

종교가 처한 그 역사와 사회적 환경과의 조화로운 관계에 적용한 것으로 이해된다. 중국「종교생태」연구가 중에는

중국사회과학원세계종교연구소소장, 기독교연구가 쭈오신핑(卓新平,

1955, 湖南人)을 비롯하여

중국사회과학원세계종교연구소의 뚜안치(段琦,

1944, 上海人),

중앙민족대학교 철학·종교학 교수 무쭝지앤(牟钟鉴,

1939, 山東人)과 같은

학자들이 있다.

이들은 이구동성으로 중국기독교가 최근 유일하게 발전한 ‘이지아오뚜따’(一教独大)

현상은 중국「종교생태의 불균형」위협이라 보고, 중국전통종교를 가지고 기독교의 발전을 억제해야 할 것을 정부에 건의한 것으로

전해지고 있다. 시진핑의「중국기독교의 중국화」정책은 바로 기독교 소멸을 위한 전문가들의 학문이 뒷받침되고 있다는 것을 알 수

있다.

이는 마치 1950년 대 중국삼자애국운동 발기 때 중국 자유주의 신학자와 목사들이 신학적으로

중국공산당이 중국에 안착할 수 있게 뒷받침한 것과 같다고 보는 것이다. 기독교가 중국「종교생태의 균형」을 유지하기 위해서는 기독교

교의 수정, 기독교의 개조, 중국 전통문화와 공산당 정권에 위협이 안 되게 해야한다는 것이다(博訊).

말하자면 기독교가 중국의 사회주의 생태, 마르크스주의 생태, 전통종교 및 문화의 생태를 파괴하거나 교란시켜서는 안 된다는 것이다.

이를 시정하기 위해 시진핑은「중국기독교의 중국화」정책을 강하게 시행하고 있다는 해석이다. 현재 중국

학술계에서는「종교생태론」(宗教生态论)이

이슈가 되고있다(中國民族新聞罔,

2010.7.27) 홍콩의 차이싸오치(蔡少琪,

建道神學院) 박사는

중국기독교가 전반적으로 안정된 발전을 갖게 된 것은 ‘천안문사태’로 알려진「六四事件」(八九民運,

1989년에 있었던 민주화운동) 이후로 보았다.

차이 박사는 당시 중국 북부 일부 농촌지역은 기독교인이 사회주류를 이루었고, 도시 교회가 급성장세를

보였으며, 많은 대학생과 전문직 인사들이 매일 그리스도인으로 증가했으며, 이런 현상은 서방과 일부 해외 기독교인들이「중국의

기독교화」의 꿈과 열망이 있었기 때문이라고 그 배경을 설명, 이와 때를 같이하여 중국 학계와 정가에서 나온 말이

바로「종교생태」라는 말이라고 한다.

이런 논증들을 종합해 볼 때 시진핑 시대의「중국기독교의 중국화」정책은 곧「중국의 기독교화」에 대한

억제 정책이라는 결론을 얻게 된다.

이런 박해와 시련속에서도 중국기독교는 성경대로「거침없이」발전을 거듭하며 부흥하고 있는 것이다.

중국기독교(특히 지하교회)는 마오쩌뚱과 문화대혁명 시대의 혹독한 박해 속에서도 기독교의 순수성과 정통성을 견지하기 위해 선택했던

길이 바로 ‘박해’였다. 시진핑 시대의 중국기독교 역시 이 길을 건고 있는 것이다.

「하나님의 나라를 전파하며 주 예수 그리스도에 관한 모든 것을 담대하게 거침없이

가르치더라.」(행28:31)

|

![]()