A snake came to my water trough

On a hot, hot day, and I (came 생략) in pajamas for

the heat, To drink there.

뱀 한 마리가 나의 수조로 다가왔다.

어떤 뜨겁고 뜨거운 날 덥고도 더운 날, 나는 이 더위 때문에 실내복 차림을 하고 그곳에 물을

마시러 갔다.

※ trough : 펌프나 샘물을 담는 바닥에 놓여있는 큼지막한 물통

In the deep, strange-scented shade of the great

dark carob tree

I came down the steps with my pitcher

And must wait, must stand and wait, for there he

was at the trough before me.

짙은 그리고 기이한 냄새가 나는 그림자

크고 울창한 콩나무의 짙은 야릇한 향내가 나는 그림자 속에서

나는 주전자를 들고 계단을 내려왔다.

그리고는 서서 기다려야

했다.

나보다 앞서 그 수조에는 그 (의인화. snake를 인격화, 존중하는 모습)가 있었기

때문이다.

※ 한

행에 deep, dark 라는 단어가 반복 → 의식의 세계가 아니라 무의식의 세계,

본능의 세계, 우리의 의식

깊이 있는 어두운 세계의 분위기를 만들고 있다.

He reached down from a fissure in the earth-wall

in the gloom (무의식의 세계를 상징)

And trailed his yellow-brown slackness

soft-bellied(목적어) down, over the edge of the stone trough

And rested his throat upon the stone bottom,

And where the water had dripped from the tap, in

a small clearness,

그는 어두침침한 컴컴한 흙담에 있는 틈새로부터 내려와서는

황갈색의 부드러운 배를 가진 느릿느릿함을 끌고 내려왔다.

돌 수조의 가장자리지 너머로 끌고 내려와서는

돌

바닥 돌 위에 그의 목을 내려놓았다.

물이 꼭지에서 작게 또렷또렷하게 작은 방울을 지며 떨어지는 그곳에

He sipped with his straight mouth,

Softly drank through his straight gums, into his

slack long body, Silently.

그(뱀)는 곧게 뻗은 입으로 들이마셨다.

그는 곧은 입으로 물을 한 모금씩 마셨다.

그리고 곧은 잇몸을 통해서 부드러이 마셔서 그의 느릿한 긴 몸체 속으로 그것을 조용히

빨아들였다.

→ s의 alliteration(두운법). 뱀이 내는 쉿쉿소리(hissing)를 상기시키고

있다.

→ 물을 마시는 동작을 세밀하게 그리고 있다.

※ slackness라는 추상어를 목적어를 삼고 있다. slack-belly(느릿느릿한

배)라는 구체물대신에 slackness라는 추상어를 쓰면서 전체적으로 몽롱한 분위기를 만들고 있다.

Someone was before me at my water trough,

And I, like a second-comer, waiting.

He lifted his head from his drinking, as cattle

do,

And looked at me vaguely, as drinking cattle do,

And flickered his two-forked tongue from his

lips, and mused a moment,

And stooped and drank a little more,

Being earth-brown, earth-golden from the burning

bowels of the earth

On the day of Sicilian July, with Etna smoking.

누군가 내 물통에 나보다 먼저 와 있어서

나는 두 번째 온 사람으로서 기다리고 있다.

그는 소들이 그러하듯이 물을 마시다가 고개를 들었는데,

그리고는 물 마시는 소들이 그렇게 하듯이

멍하게 나를 쳐다보았다.

두 갈래

난 혀를 그의 입에서 하늘거리다가는

잠시 명상에 빠졌다.

그리고는 몸을 숙이고 조금 더 마셨다.

대지의 불타는 내장(창자)에서 나와서 흙의 갈색,

황금색을 하고서

에트나 화산이 연기를 뿜는 시칠리아의 7월의 낮(날)에

→ 앞의 내용들을 요약을 하면서 앞의 내용을 반복. 이런 반복 어구는 영탄조(chanting)의

느낌을 만든다.

→ 뱀의 행위를 looked at me vaguely, mused 마치 사색하는 듯한 몽상에

잠긴 듯한 그런 모습을 보여줌. 뱀을 완전히 인격체로 보고 묘사한 것.

→ 화산이 폭발한다는 것은 내면에서부터 무언가 솟아나는 것. 무의식, 인간 내면의 본능적인

충동이 솟아남.

성적인 충동일 수도 있다.

※ earth-brown, earth-golden : Lawrence가 만든 단어

※ 화자와 snake가 대면하는 초반 상황

The voice of my education said to me

He must be killed,

For in Sicily the black, black snakes are

innocent, the gold are venomous.

내가 받은 교육의 목소리가 나에게 이렇게 말을 했다.

‘그는 죽여야 된다.’

시실리에서는 검고 검은 뱀들은 무해하지만 황금색 뱀은 독이 있기 때문이다.

※ education : 그 앞의 burning bowels, 이것이 인간의 내면에 있는 어떤

무의식의 세계, 이것을 프로이트심리학에서는 그것을 id라고 표현하는데, 이 id를 억누르려고 하는 것 →

education은 프로이트적인 용어로 하면 superego(초자아)라 고 한다. superego와 id의 대결로 해석할

수도 있다.

And voices in me said, If you were a man

You would take a stick and break him now, and

finish him off.

내 내면의 그 목소리는 말을 한다.

‘네가 인간이라면 너는 막대기를 집어 들어 그를 부서야 된다. 그를 끝장내버려야 된다.’

But must I confess how I liked him,

How glad I was he had come like a guest in quiet,

to drink at my water trough

하지만 나는 고백하지 않을 수 없다.

내가 그를 얼마나 좋아하는지

그리고 나의 수조에 물을 마시러 그가 조용히 손님처럼 왔다는 사실에 내가 얼마나 즐거워하는지

기뻐하는지를

→ 뱀에 대해서 다시 말해서 본능이나 무의식에 화자가 상당히 심하게 경사하고 있다.

And depart peaceful, pacified, and thankless,

Into the burning bowels of this earth?

그렇게 왔다가는 평화롭게 만족하며

그리고 감사의 표시도 하지 않고

이 대지의 불타는 내장 속으로 그가 다시 떠났다는 사실에 즐거웠는지 고백하지 않을 수가

없었다.

Was it cowardice, that I dared not kill him?

Was it perversity, that I longed to talk to him?

Was it humility(겸손보다는 비굴함), to feel so honored?

I felt so honored.

내가 감히 그를 죽이지 못한 것은 비겁함 때문일까?

내가 그에게 이야기하고 싶어한 것은

이야기하기 갈망한 것은 나의 왜곡됨, 사악함,

뒤틀림 때문일까?

아니면 내가 이렇게 영예로운 느낌을 받은 것은

(뱀이 방문해주어서 내가 영광을 받은 것 같은 것은)

나의 비굴

감 때문일까?

나는 너무나 영광을 받은 느낌이었다.

※ cowardice, perversity, humility : education이 화자에게

만들어 둘러

씌운 허위의식

And yet those voice:

If you were not afraid, you would kill him!

그럼에도 내가 받은 교육의 목소리는 이렇게 말한다.

‘네가 겁쟁이가 아니라면, 너는 그를 죽여야 된다!’

And truly I was afraid, I was most afraid,

사실로 말하자면 나는 너무나 겁이 났다.

→ 본능을 추구하면서도 그 본능이 발작하는 것에 대해서 우리는 익숙해 있지 않기 때문에

두려움을 가지게 된다.

But even so, honored still more

That he should seek my hospitality

From out the dark door (무의식을 나타내는 표현)

of the secret earth.

설령 그렇다 하더라도 비록 그렇다 하더라도, 나는 더더욱 영광을 받은 것 같았다.

은밀한 대지의 어두운 문에서 나와 그가 나의 환대를 찾아준 것에 대해 더욱이나 나는 영예로운

느낌이었다.

→ 뱀에 대해서는 일시적으로 이렇게 두려움을 가지지만, 그러나 이것은 작은 한 부분에 지나지

않는다.

※ education과 instinct가 갈등을 일으키고 있다. 물론 화자는 instinct를

따르려고 애쓰고 있다.

He drank enough

And lifted his head, dreamily, as one who has

drunken,

그는 충분히 마셨다.

그리고 마치 물을 마신 사람처럼 꿈꾸듯이 그렇게 머리를 치켜세웠다.

And flickered his tongue like a forked night on

the air, so black,

대기에 갈라진 밤 즉, 번개에 갈라진 밤하늘처럼 너무도 검은 그의 혀를 그는 날름거렸다.

※ forked night : 번개가 쳐서 하늘에 포크처럼 쇠스랑처럼 갈라진 것.

Seeming to lick his lips,

입술을 마치 핥으려는 듯이

And looked around like a god, unseeing, into the

air,

뱀은 보지도 않고서 대기(대지)속으로 공중으로 마치 신처럼 그렇게 사방을 둘러다 보았다.

→ 뱀을 a god으로 표현. 찬미가 점점 강화되고 있다.

And slowly turned his head,

그리고는 천천히 머리를 돌렸다.

And slowly, very slowly, as if thrice adream

(a+dream 형용사 ; 꿈결의)

마치 세 겹의 꿈을 꾸는 듯 천천히, 천천히 그렇게 했다.

Proceeded to draw his slow length curving round

And climb again the broken bank of my wall-face.

그의 느릿느릿한 길이(느린 몸)를 둥그렇게 구부려 당기기 시작하더니 → 몸뚱이라는 구체물을

추상으로 바꿈

내 집 담의 부서진 둑으로 다시 올라가기 시작을 했다.

And as he put his head into that dreadful hole,

And as he slowly drew up, snake-easing his

shoulders, and entered further,

그리고 그가 그 무서운 구멍(땅속)으로 그의 머리를 집어넣을 때,

그리고 그가 뱀답게 그렇게 어깨를 움직여서 몸을 끌어당기고는 더 안으로 깊이 들어갔을 때,

A sort of horror, a sort of protest (overcame의

주어) against his withdrawing into that horrid black hole,

Deliberately going into the blackness, and slowly

drawing himself after,

Overcame me now his back was turned.

일종의 공포, 일종의 항의 이런 것이 나를 사로잡았다.

암흑 속으로 용의주도하게 들어가면서 그리고 그 뒤로 그의 몸을 느릿하게 끌어당기면서

그가 끔찍한 검은 구멍으로 사라져버린데 대해서

그가 등을 돌리는 그 순간, 공포와 분노가 나를 사로잡았다.

→ 본능이 위축되고 사그라진 데 대해서 화자는 분노를 느낀다.

I looked round, I put down my pitcher,

나는 상황을 돌아다보고 주전자를 내려놓고는

I picked up a clumsy log

And threw it at the water trough with a clatter.

모양 없는 통나무를 집어서 그것을 수조에다가

탁 하는 소리가 나게 그것을 던졌다.

I think it did not hit him;

나는 통나무를 던진 것이 그를 맞추지는 않았다고 생각한다.

But suddenly that part of him that was left

behind convulsed in undignified haste,

Writhed like lightning, and was gone Into the

black hole, the earth-lipped fissure in the wall-front,

그러나 갑자기 그의 몸의 뒤에 남은 부분이

볼품없이 급하게 경련을 했고

번개처럼 몸부림을 치면서 검은 구멍 속으로 사라졌다.

담벽의 흙 주둥이 같은 틈새로 사라졌다.

At which, in the intense still noon,

I stared with fascination.

그 구멍을 나는 그 작렬하는 고요한 한낮에

황홀한 듯이 쳐다보았다.

→ 사라진 충동에 대한 동경심이 남았다.

※ 뱀에게 몽둥이를 던진 사건

And immediately I regretted it.

I thought how paltry, how vulgar, what a mean

act!

I despised myself and the voices of

my accursed human education.

나는 즉시 그것을 후회를 했다.

얼마나 하찮고 속되고 얼마나 비열한 행동인가 생각했다.

나는 내 자신을 경멸했고, 저 저주받을 인간의

교육의 목소리를 멸시를 했다(경멸을 했다)

And I thought of the albatross,

나는 알바트로스를 떠올렸다.

※ Coleridge의 시 “The Rime of the Ancient Mariner”에서

주인공인 늙은 선원은 Christ의 상징인 알바트로스를 죽임으로 해서 죄의 징벌을 받게 되는데, 마치 화자도 뱀에게 이렇게

알바트로스를 향한 죄를 범한 것이 아닌가 생각하는 것이다.

And I wished he would come back, my snake.

그가 되돌아 오기를 바랬다.

For he seemed to me again like a king,

Like a king in exile, uncrowned in the

underworld,

Now due to be crowned again.

그는 나에게는 왕처럼, 유배당한 왕처럼

무의식의 세계, 즉 underworld 하계에서

왕관을 뺏긴 왕처럼 보였다.

그리고는 다시 이제 마땅히 왕관을 써야 될 그런 존재로 보였다.

→ god에서 king으로 묘사

→ id가 이제 왕관을 써야 되는데 현실에서는 superego가 왕관을 쓰고 있다. 이것을

되찾아야 된다.

And so, I missed my chance with one of the lords

Of life.

그래서 나는 생명의 한 군주를 만날 내 기회를 놓쳤다.

And I have something to expiate;

A pettiness.

나는 속죄할 거리가 있다. 나의 비열함.

※ 화자의 후회로서 이 시는 종결 됨.

※ Lawrence는 이 작품을 통해서 무의식, 충동, 생명력, 원시성을 미화하고 있다.

이것들은 교육, 문명, 제도, 관습과 대조가 된다.

Lawrence의 이 시는 관습을 파괴하는 격렬성을 보여주고 있다.

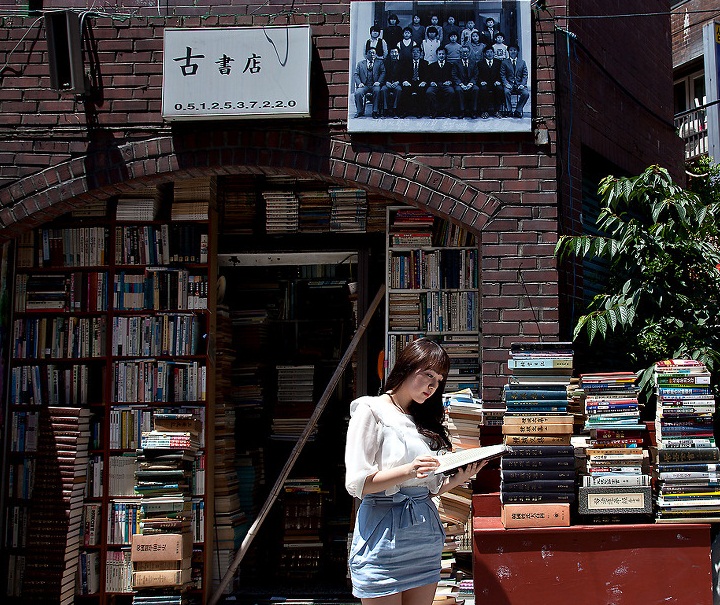

![]()